|

Floridsdorf: Wandern zwischen kommunalen und modernen Wohnbauprojekten.

Der 21. Hieb gehört ja nicht unbedingt zu den Gegenden, die dir in den Sinn kommen, wenn du an einen Spaziergang denkst. Da ein URB jedoch alles erkunden möchte, geht er grad justament dort seiner Wege und wird überrascht. Wer weiß schon, dass in Floridsdorf einst die älteste Erdölraffinerie Europas stand? Zu Beginn wurde dort Petroleum hergestellt, später war es Benzin, das als Fleckputzmittel unter dem Markennamen »Floridsdorfer Fleckwasser« segensreiche Dienste im Auftrag der Sauberkeit leistete. Unser Weg führt sowohl an historistischen Schmankerln als auch an einem nazionalsozialistischen Bunker, dessen Funktion bis heute nicht geklärt ist, vorbei. Liegen dann auch noch Floridsdorfs Gemeindebauten hinter uns, geht's in Richtung Donaufeld, auf dessen Äckern nicht mehr nur Blumen, sondern auch die obskursten modernen Wohnbauprojekte sprießen. TRACKVERLAUF Vom Franz-Jonas-Platz gelangst du über die Schloßhofer Straße zum »Amtshaus Am Spitz«. Über dessen Vorplatz in die Schwaigergasse wandern. Hier zweigt nach rechts der Fußweg Puffergasse ab. Geradeaus bis zur Prager Straße gehen, in diese erneut nach rechts einbiegen, um die Straße dann bei der Ampel zu überqueren. Nun durch die Gerichtsgasse sowie den Paul-Hock-Park (Brünner Straße queren) zum Floridsdorfer Markt spazieren. Der Pitkagasse (am Markt) folgen und entlang der Nordbahnanlage weitergehen, bis zu einer Unterführung, die dich über die Angerer Straße in die Pilzgasse bringt. Jetzt durch Böhmgasse, Leopoldauer Straße und bis zum Ende der Ostmarkgasse gehen. Hier nach links in den Satzingerweg (entlang der neuen Wohnsiedlungen), anschließend nach rechts in den Carminweg abzweigen. Nun links in die Donaufelder Straße und sofort wieder nach rechts, in die Alfred-Nobel-Straße biegen, um über die Mihatschgasse und Alois-Negrelli-Gasse durch das 2014 noch ländliche Donaufeld schlendern. Danach rechts in die Nordmanngasse biegen und dieser bis zur großen Kirche am Kinzerplatz folgen. Nun links durch Scheffelstraße, Floridus- und Morelligasse zur Alten Donau und diese über den Birnersteg queren. Nach dem Angelibad gehs's nach rechts auf einem Fußweg bis zum Ferdinand-Kaufmann-Platz. Hier (links) den Bahndamm entlangwandern, bis zur U6-Station Neue Donau. VERHINDERTE HAUPTSTADT Fast wäre Floridsdorf die Hauptstadt Niederösterreichs geworden. Denn die Großgemeinde zählte um 1900 rund 30.000 Einwohner. Der Standort wäre auch für einen eigenen Hafen an der Alten Donau – mit Anbindung an den geplanten Donau-Oder-Kanal – ideal gewesen. Eine Hafenstadt in direkter Konkurrenz wollte man seitens der Stadt Wien natürlich um jeden Preis verhindern, daher kam es 1905 schließlich erfolgreich zur Eingemeindung. Die große Dimensionierung der Donaufelder Pfarrkirche am Kinzerplatz erinnert noch heute an das damalige Vorhaben, denn sie hätte die Bischofskirche einer neuen Diözese Niederösterreichs werden sollen. Aber ebenso wie die Projekte Floridsdorfer-Hafen und Donau-Oder-Kanal (siehe Track »Reizvolle Kontraste«), wurde dieses nie realisiert. DONAUFELD IM WANDEL Wo du heute am Donaufeld zwischen Glashäusern und Äckern wanderst, wird ein Stadtteil für 5.000 Menschen entstehen. Ein Viertel der Fläche soll jedoch als Grünraum erhalten bleiben. In den letzten Jahren wurden etliche Wohnbau-Projekte am Donaufeld verwirklicht, die so gut wie alle aktuellen Trends im Wohnbau aufgreifen. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT 2 Autor: Loris Knoll An Schienenwegen entlang durch interessante Stadtteile wandern.

Immer begleitet von den Klängen der Räder auf den Schienensträngen! Das ist das heutige Motto unserer Reise von Wien Mitte bis nach Simmering. Abwechslungsreich dabei sind nicht nur die verschiedenen Bahntrassen, sondern auch die Grätzl und Gebäudekomplexe, die wir dabei streifen. Am Beginn führen uns die Gleise am noblen Botschaftsviertel – mit den prunkvollen Bauten wie der »Münze Österreich« und der »Russischen Kathedrale« – vorbei. Danach folgen wir den Schienen über geschichtsträchtige Böden, wie den des ehemaligen Aspangbahnhofs und des Arsenals. Am Ende der Reise passieren wir noch die ÖBB Werkstätten und den Bahnhof Simmering. Alles, ohne auch nur einmal zu entgleisen! TRACKVERLAUF Nachdem du den Aufgang der Linie U4 in den Stadtpark gemeistert hast, gehst du am Stage Set (buntes Kunstwerk) vorbei, verlässt den Stadtpark und überquerst den viel befahrenen Heumarkt. Diesen nach links ein Stückchen weiterwandern, bis zum Gebäude der Münze Österreich. Hier biegst du nach rechts, in die Rechte Bahngasse, ein. Der erste Schienenweg ist erreicht! Bei der ersten Brücke (Beatrixgasse) wechselst du von der Rechten Bahngasse auf die Linke Bahngasse und spazierst den Schienen folgend stadtauswärts. Auf der Höhe der »Imperial Riding School Vienna« und der »Russischen Kathedrale« wechselst du wieder auf die Rechte Bahngasse (Reitschulsteg) und gehst weiter bis zum Rennweg. Diesen sowie den Fasanplatz überqueren, um neben den Bahnschienen entlang der Aspangstraße weiterzuwandern. Dem Verlauf der Bahnstrecke folgen (Aspangstraße, dann Adolf-Blamauer-Gasse), bis der Landstraßer Gürtel erreicht ist. Hier nach rechts bis zur ersten Ampel marschieren, anschließend den Gürtel überqueren. Den erreichten Schweizer Garten durchqueren (Familienbad, Bahnübergang, Spielplatz), bis zur Heeresmuseumstraße. Nun auf das Arsenal (riesige Backsteingebäude) zugehen, durch die Portale des Objektes 1 schreiten und am Pool vor dem Heeresgeschichtlichen Museum nach links marschieren. Den Fußweg bis zum lang gezogenen Objekt 15 nehmen (dahinter sind Fahrzeuge des Bundesheeres abgestellt), vor diesem rechts und anschließend geradeaus weiter, bis zu Objekt 12. Dabei wird auch der Eingang von »ART for ART« passiert, der Werkstätten und Probebühnen der Bundestheater. Bei Objekt 12 nun nach rechts bis zur Arsenalkirche schlendern. Neben dem Kirchenschiff vorbei, nach links in die Lilienthalgasse einbiegen und bei der nächsten Gelegenheit rechts in das Gewerbegebiet des Arsenals eintreten (ehemalige Panzer- und Siemenshalle). Nach kurzer Zeit triffst du auf rostige Gleise, die durch das Gelände führen. Diese bringen dich auch wieder aus dem Areal hinaus, wenn du ihnen entlang der Franz-Grill-Straße in Richtung Objekt 230 (Südwesten) folgst. Nun müsstest du auf die Faradaygasse stoßen, in die du nach links einbiegst, um nach einigen Metern in die Gänsbachergasse zu kommen. Diese bringt dich wiederum in die Geiereckstraße, die du bis zum Werkstättenweg hinunterwanderst. An dieser Stelle ist auch eine Fußgängerbrücke über die Ostbahn, von deren Stufen aus du einen guten Blick in Richtung Hauptbahnhof beziehungsweise auf deren anderen Seite (unter der Autobahn stehend) einen schönen Einblick in das ÖBB-Werkstätten-Gelände hast. Nun gehst du den Werkstättenweg entlang der ÖBB-Werkstätten stadtauswärts. Am Ende des Weges wird die Grillgasse erreicht. In diese nach links einbiegen, danach die kreuzende Leberstraße überqueren und anschließend rechts in den Ludwig-Kralik-Weg (teilweise mit Am Kanal beschildert) biegen. Diesem Pfad, entlang der Aspangbahn, folgen. Direkt nach der zweiten Bahnunterführung nach links, in den Luise-Montag-Park (Luise-Montag-Gasse) eintreten. Danach immer geradeaus – entlang der Bahnböschung – bis zu unserem Ziel, dem Bahnhof Simmering, gehen. DER VERSCHWUNDENE BAHNHOF Eurogate ist der Name für das Stadtentwicklungsprojekt, das auf den ehemaligen Aspanggründen verwirklicht wird. Wohnungen, Büros und Einkaufszentren entstehen auf dem Areal. Bis Ende der 1970er-Jahre stand hier der zu diesem Zeitpunkt schon recht verfallene Aspangbahnhof. Der letzte Zug verließ den Bahnhof im Mai 1971. Er war ein Fragment der Eisenbahnlinie, die von Wien nach Saloniki führen sollte. Die Wirtschaftskrise 1873 machte das Projekt allerdings illusorisch, und die Strecke wurde nur bis Aspang (NÖ) ausgebaut. Der Bahnhof hat auch eine dunkle Ära. Er war Ausgangspunkt der Deportation von 42.000 Menschen in Konzentrationslager während der NS-Diktatur. Heute erinnert ein Gedenkstein (Blamauer-Gasse) an ihn und seine dunkle Geschichte. DAS ARSENAL: KASERNE MIT EXTRAS Der militärische Gebäudekomplex wurde errichtet, um die Staatsmacht in Wien gegen die aufkeimenden Unruhen innerhalb der Bevölkerung abzusichern. Der verhasste Fürst Metternich mit seiner »Spitzelpolitik« und die permanente Unterdrückung der Arbeiterschaft machten Wien damals zum Pulverfass. Ausschlaggebend für den Bau war dann die Märzrevolution 1848. Der Entwurf für das k&k Artillerie-Arsenal sah aber nicht nur eine Nutzung als Kaserne vor, sondern auch das heutige Heeresgeschichtliche Museum sowie Werkstätten mit einem eigenen Stahlwerk waren auf den Plänen zu finden. Diese Werkstätten hatten eine eigene Verbindung zur Bahn. Oberirdisch sind die Gleise teilweise noch zu sehen, doch es gab auch einen Tunnel, der erst 1962 zugeschüttet wurde. Was damals unterirdisch aus dem Arsenal rollte, war kein Geheimnis: Waffen. Der neue Slogan des Heeresgeschichtlichen Museums – Krieg gehört ins Museum – gilt nun auch für die aktuelle Nutzung des Arsenalkomplexes. So befinden sich dort zwar ebenfalls Werkstätten, hergestellt werden jedoch Kulissen für diverse Wiener Theater. Auch die Probebühne des Burgtheaters, ein Supercomputer der TU Wien sowie einige Labors und Wohnungen besiedeln nun den ehemals militärischen Boden. GERETTETE WERKSTÄTTE Bahnhöfe kennt jeder. Doch die Standorte der ÖBB-Technische Services sind oft sehr versteckt. Dazu gehört auch die 1873 von der »k&k privilegierte österreichisch-ungarische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft« gegründete Hauptwerkstätte Simmering. In ihren Hallen wurden vor allem Reparaturen von Lokomotiven, Personen- und Güterwaggons durchgeführt. Bis 2012 fand dort auch (in Zusammenarbeit mit Siemens) die Fertigung und Servicierung des Railjets statt, der nun mit bis zu 230 km/h auf Österreichs Schienenwegen unterwegs ist. Fast wäre es 2013 zu einer Auslagerung der Werke in die günstigere Slowakei gekommen. Doch die Nähe zum neuen Hauptbahnhof hat es gerettet. Denn Ersparnis ist auch, wenn ein Wagen die Servicestation in Minuten statt in Stunden erreicht. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT 2 Autorin: Jine Knapp Beobachtungen an der Liesing: die Rückkehr des Lebens in eine verbaute Zone.

Viele Bauaktionen zwischen 1940 und 1980 sind aus heutiger Sicht mehr als fragwürdig. Auf dem Weg entlang der »gezähmten Liesing« sind Natur- und Landschaftsgestaltung lange Zeit zu kurz gekommen. Nicht nur der in ein enges Bett verfrachtete Liesingbach oder die verbauten Seen sind ein typischen Bild dieser Epoche, sondern auch die massiven Autobahnpfeiler, die sich aus einem ehemaligen barocken Schlossgarten (heute Draschepark) erheben. Doch der Beton beginnt zu bröckeln. Auf dieser Reise beobachten wir nicht nur wie Pflanzen harte Untergründe brechen, sondern auch alte Konventionen. URBs erobern diesen totgesagten Lebensraum zurück und legen ihr Badetuch wieder an die Liesing! TRACKVERLAUF Vom Otto-Probst-Platz in die Pfarrgasse gehen (unter der A23 hindurch), die zum Inzersdorfer Kirchenplatz führt. Rechts in die Draschestraße biegen, anschließend neben dem alten Inzersdorfer-Werk vorbei, um in den Draschepark zu gelangen. Dann einen der Parkwege in Richtung Liesingbach nehmen. Nun geht es immer gegen die Strömung der Liesing entlang, bis in etwa 5km die Breitenfurter Straße erreicht ist. Passiert auf diesem Weg werden zuerst der Stein-, und Schloßsee (privat), der Wohnpark Alt-Erlaa (in den du unbedingt einen Abstecher machen solltest), die Stahl(h)art Skulpturen, die Riegermühle sowie drei Parkanlagen. An der Breitenfurter Straße – du erkennst die Stelle auch daran, dass hier der Liesingbach im Untergrund verschwindet – drehst du um und wanderst am anderen Ufer der Liesing zum Ausgangspunkt zurück. Zwei kniffelige Stellen gibt es dabei, die aus stadtplanerischer Sicht nicht fußgängerfreundlich gelöst wurden. Die Erste liegt an der Altmannsdorfer-Straße. Hier gibt es, wenn man auf der gleichen Seite der Liesing weiterspazieren möchte – so wie wir es tun – keine Ampel zum Überqueren. Doch mit ein bisschen Geduld gelangst du über die Straße. Die zweite Stelle ist kurz vor dem Ziel. Nach dem Gelände von Neu-Steinhof ist über dir wieder die Autobahn, und vor dir liegen Schienen. Da der einzige Umweg etwa 2km lang ist, gehst du einfach über die Böschung zum Ufer der Liesing und schlüpfst durch den Tunnel (nicht eng). Der Fußweg führt an der anderen Seite ganz normal weiter. Menschen mit starker Gehbehinderung sollten aber bei der Altmannsdorfer-Straße ans andere Ufer wechseln! BRUTALISMUS STATT BAROCK Es ist kaum vorstellbar, dass am Areal des heutigen Drascheparks zwei Schlösser standen, die von einem barocken Ziergarten sowie einem Waldpark und einer Obstplantage umgeben waren. Beide als Schloss Inzersdorf bezeichneten Häuser – das eine ein Wasserschloss aus dem 17. Jahrhundert, das neuere wurde 1765 errichtet – sind zwar im 2. Weltkrieg beschädigt worden, aber sie verschwanden erst 1965 von der Bildfläche. Das war das Jahr, in dem der Autobahn-Knoten Inzersdorf gebaut wurde. Die gewaltigen Betonpfeiler der Südosttangente stehen nun genau in dem ehemaligen Barockgarten. Über ihn donnern 150.000 Fahrzeuge pro Tag. Diese nur 18km lange Autobahn ist übrigens die meistbefahrene Straße Österreichs und wird seit 2011 saniert bzw. umgebaut. EINE »KLEINSTADT« IN WIEN Mit etwa 9.000 »Einwohnern« gehört der Wohnpark Alt-Erlaa zu den größten sogenannten Satellitenstädten Österreichs. In solchen »Städten in der Stadt« wird nicht nur gewohnt; durch deren integrierte Infrastruktur bräuchten sie zum Überleben nicht einmal verlassen werden. Auch im Wohnpark Alt-Erlaa befinden sich Supermärke, Restaurans, Ärztezentren, Schulen, Kindergärten, Hallenbäder, Dach-Pools, Indoor- und Outdoor-Spielplätze sowie eine Kirche. Sogar eine eigene Zeitung und ein Fernsehsender versorgen die Bewohner mit Informationen. Wie glücklich die »Einwohner« von Satellitenstädten sind, dazu gibt es sehr zwiespältige Studien, doch es zeigt sich, dass diese Menschen viel mehr Zeit zu Hause verbringen als Bürger aller anderen Wohnformen. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT 2 Autorin: Jine Knapp Das Mühlwasser: dem Naturparadies in den Donauauen auf der Spur.

Ob auch das Mehl für Kaiser Franz Josephs Lieblingsspeise, den »Kaiserschmarren«, von der Kraft des Wassers gemahlen wurde, ist nicht ganz eindeutig zu eruieren. Doch der Name des Grätzls »Kaisermühlen« lässt genau dies vermuten. An der Alten Donau – einst der Hauptarm des Stroms – gelegen, wurde auf »Schiffsmühlen« Getreide zerkleinert. Auch am Mühlwasser ankerten diese wasserkraftbetriebenen, hausbootartigen Mahlwerke. Im Gegensatz zum bunten Treiben in Kaisermühlen scheinen hier jedoch die Uhren wesentlich langsamer gelaufen zu sein. Nur wenige Badefreunde bevölkern die Ufer dieses, als Naturdenkmal ausgezeichneten, Fleckchens Erde. Statt riesigen Wohntürmen findest du am Mühlgrund Bauernhöfe, Selbsterntefelder und Pferdekoppeln. Jedenfalls brauchst du auf diesem Rundweg nicht an deinem Verstand zu zweifeln, wenn du eine Ente siehst, aber ein »ia« an dein Ohr dringt. Es war der Esel eines versteckten Hofes, nicht der Vogel. ;-) TRACKVERLAUF Zu Beginn die Kaisermühlenstraße in südlicher Richtung der Bahn entlanggehen. Bei der nächsten Unterführung geradeaus auf dem Fußweg weiter. Nach Querung einer Brücke links in die Mühlwasserstraße biegen, dann nach rechts am Franz-Pletersky-Weg spazieren. An dessen Ende über den Goldnesselweg zu der Bahnstation Lobau (wird aufgelassen) marschieren und auf der anderen Seite die Rampe hinuntergehen. Anschließend eine scharfe Kurve nach links machen und den Weg, mit Brücke übers »Kleine Schilloch«, zum Zieselweg nehmen. In diesen nach rechts biegen, um darauf den Kierschitzweg zu betreten. Nun geht's nach links in den Steinspornweg. Beim Biberhaufenweg erneut nach links und über den Reiher- zum Ulanenweg, den du wiederum nach links nimmst. Jetzt über den Musketier-, Murat- und Pionierweg sowie geradeaus weiter zum Ufer des Mühlwassers spazieren, dem du nach links folgst. Beim Binsenweg über die Brücke und in gleicher Richtung, jedoch am anderen Ufer, weiter flanieren. Auf Höhe der nächsten Brücke nach rechts abzweigen und zur abseits gelegenen Gasse Am Mühlwasser gehen. Nun nach links, danach über die Strandbad-Lagerwiese zum Mühlgrundweg. Nach der Siedlung rechts abzweigen und anschließend links in die Mühlgrundgasse, um zum Ausgangspunkt zu gelangen. NEUE BAUERN & BÄUERINNEN Rund um den ehemaligen Gärtnerhof Polzer (Öko-Zentrum Lobau) – dessen Besitzer selbst noch Landwirtschaft betreiben und ihre Produkte direkt vor Ort verkaufen – haben sich kleine Vereine und Einzelpersonen angesiedelt, um zu selbst zu pflanzen. Wie zum Beispiel die LoBauerInnen, eine Interessensgemeinschaft, die ihre Ernährung wieder selbst in die Hand nehmen möchte. Die »neuen« Landwirte bewirtschaften ein 4000m2 großes Feld, gegenüber dem Gärtnerhof. Auch in dessen alten Glashäusern wird eifrig gepflanzt und sogar gezüchtet. Fische sind es, genau genommen die Gattung »Tilapia Niloticus Oreochromis«, die vorzüglich munden soll, sowie »Knabberfische«, die bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis und Schuppenflechte eingesetzt werden. STETER ENERGIEWANDEL Beim Spazieren entlang des Steinspornweges passierst du auch die Rückseite des Kraftwerks Donaustadt. Anhand dieser Anlage wird der Energieerzeugungs-Wandel der letzten Jahrzehnte sichtbar. Beim Entwurf in den 1970er-Jahren wurde noch überlegt, ein Kernkraftwerk zu errichten. Nach der Volksabstimmung zum »AKW-Zwentendorf« war die Idee natürlich vom Tisch. So entschied sich die Stadt für ein kalorisches Kraftwerk mit zwei Blöcken, deren 150m hoher Rauchfang weithin sichtbar ist. 1987 wurden Rauchgasfilter nachgerüstet. Block 3 entstand 2001 und hat bereits eine wesentlich höhere Brennstoffausnutzung und weniger Schadstoff-Ausstoß. 2012 ging nun auf dem Gelände das erste Wiener Solarkraftwerk mit Bürgerbeteiligung in Betrieb. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT 2 Autor: Loris Knoll Durch den 15. und 16. Hieb, abseits von Brunnenmarkt und Yppenplatz!

Ottakring, der ehemalige Prolobezirk, ist ja neuerdings Opfer des massenweisen Einfalls artfremder Individuen. Bobos, Hipster, Yuppies und ähnliche Gesellen haben die Viertel rund um Brunnenmarkt und Yppenplatz für sich entdeckt, was uns entdeckungsfreudige URBs zwingt, neue Wege zu gehen. Ottakring hat nämlich mehr zu bieten als mittlerweile überteuerte Cafés zum Sehen-und-Gesehen-werden. Wir kehren der Bussi-Bussi- Gesellschaft also den Rücken und erkunden die Grätzl des von galoppierender Gentrifizierung bedrohten Bezirks und schrecken auch nicht davor zurück, den 15. Hieb zu besuchen. Wer Ausgefallenes liebt, wird diesen Track mögen. Wo sonst gibt’s noch eine Brauerei, in der abgefahrene Events stattfinden. Lässig ist auch das Schutzhaus Zukunft mitten in einer Kleingartensiedlung. Und natürlich durchqueren wir auch die ersten Wiener Arbeiterwohnbauten, deren Freiflächen früher zum Teil als Gemüsegärten dienten, sowie den kuriosen Meiselmarkt, dessen Stände im Untergeschoß eines alten Wasserbehälters untergebracht sind. TRACKVERLAUF Von der Steinbruchstraße geht's rechts in die Kendlerstraße und kurz darauf nach links über den Sporckplatz, der mehr eine Gasse als ein Platz ist. Nun weiter durch die Ibsenstraße, anschließend nach rechts in die Schraufgasse einbiegen und durch ein überdachtes Portal den Mareschplatz betreten. Dort nach links, um durch die Mareschgasse und den Rohrauerpark zur Gablenzgasse zu gelangen. In diese nach links eintreten, und auf der andern Straßenseite nach rechts in die Zagorskigasse/Pfenninggeldgasse gehen. Anschließend nach rechts in die Hasnerstraße biegen (vorbei am Schuhmeierplatz), und danach links in die Brüßlgasse/ Eisnergasse marschieren. Neben der Brauerei nach rechts in die Ottakringer Straße biegen und zum Ottakringer Platz wandern. Nach Begehung der Feßtgasse die Thaliastraße in linker Richtung nehmen und über Richard-Wagner-Platz und Hyrtlgasse rechts in die Gablenzgasse biegen. Gleich darauf den Weg, der durch die Kleingartensiedlung führt, nehmen und danach links in die Oeverseestraße eintreten. Durch die Holochergasse geht's der Kirche entgegen, bei der sich die »Wasserwelt« befindet. Hier nach rechts in die Meiselstraße (Alte Schieberkammer) biegen und nun über die Johnstraße zur Hütteldorfer Straße schlendern. DER ERSTE GEMEINDEBAU WIENS? Die Wohnhausanlage Schmelz wurde als Arbeiterwohnbau während des 1. Weltkriegs geplant, aber erst 1920 fertiggestellt. Der südliche Teil (Mareschsiedlung) konkurriert daher mit dem Metzleinstaler Hof um den Titel des »ersten Wiener Gemeindebaus«. Die große Grünfläche im Inneren des vierseitigen Komplexes wurde zu Zeiten der Lebensmittelknappheit als Gemüsegarten genutzt und ist heute eine Grünoase inmitten der Siedlung. In der zweiten Baustufe (1921–1924) kamen der sogenannte Hufeisenbau (aufgrund seines Grundrisses so benannt) und der Planschbeckenbau hinzu, der seinen Namen dem riesigen Pool verdankt, der sich einst im Hof befand. Im Planschbeckenbau wohnte der spätere Bundespräsident Adolf Schärf. Eine Gedenktafel erinnert heute daran. 1911: BÜRGERLICH-LIBERALES WOHNEN Zu den besonderen Wohnanlagen im »Roten Wien« zählt der Heimhof, der auf Ini-tiative von Auguste Fickert entstand. Um berufstätige Frauen von der Heimarbeit zu entlasten, wurden häusliche Arbeiten wie Kochen und Wäschewaschen von Angestellten verrichtet, die von den Mietern bezahlt wurden. Voraussetzung für eine Aufnahme in den Heimhof war die Berufstätigkeit beider Partner. Dieses fortschrittliche Projekt barg jedoch einigen gesellschaftspolitischen Sprengstoff. Die unkon- ventionelle Wohnform stand im Gegensatz zu der von den Sozialisten gewünschten Reproduktion der Arbeiterklasse, während die Konservativen ein Zerbrechen klassischer Familienstrukturen befürchteten. Wegen finanzieller Probleme wurde der Bau 1924 von der Stadt übernommen. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT 2 Autor: Loris Knoll Verschmelzen mit einer Welt, die von den Launen ihrer Gewässer geprägt ist.

Falls Poseidon auch einen Sitz in Wien hat, dann begegnen wir ihm am ehesten an den Ufern der südlichen Donauinsel. Dort, wo sich die Donau mit dem Entlastungsgerinne und dem Donaukanal wieder vereint und die gespaltenen Gewässer gemeinsam als großer Strom in Richtung des Schwarzen Meeres weiterziehen. Auch die verträumten Hausboote, die einsamen Angler, die stillen Häfen und das Wissen um die ehemals verschlingenden Stromschnellen gegenüber dem »Friedhof der Namenlosen« verleiten zu diesem Gedanken. Ganz nach Poseidons Geschmack wäre auch die mystische »Sandinsel«, die sich nur bei normalem Wasserstand zeigt, keinen echten Namen hat und wie geschaffen dafür ist, »all-ein« zu sein. TRACKVERLAUF Von der Busstation geht es über den Parkplatz der Finsterbuschstraße zum Ufer der Neuen Donau. Stehst du dort, ist das Wehr, über das du auf die Donauinsel gelangst, nicht zu übersehen. Danach links den asphaltierten Weg bis zur Südspitze weiterspazieren. Auf diesem Stück herrscht reger Radverkehr, doch den verlassen wir nach der Umrundung der Inselspitze. Hier mündet der Asphaltweg, der nun nicht mehr an der Neuen Donau, sondern am »echten« Donauufer entlanggeht, in einen Treppelweg. Ab hier gilt die Faustregel für diesen Track, für den eine exakte Wegbeschreibung wegen der fehlenden Beschilderung unmöglich ist: Du bewegst dich immer stromaufwärts und entlang des Ufers der »echten« Donau! Doch um die schönsten Plätze zu sehen, musst du ab und zu nach rechts oder links abtauchen. Nun die Abwege der Reihe nach. Sandinsel: Am Treppelweg, etwa zwischen der Donauinsel-Südspitze und dem Wehr, auf einem der Böschungspfade zum Ufer hinunter, dieses entlang, bis das Weitergehen nicht mehr möglich ist. An dieser Stelle wieder auf den Treppelweg hinauf. Schwalbenteich: Am schon bekannten Treppelweg, diesmal zwischen Wehr und Walulisobrücke, steht auf einem Schild »Schwalbenkolonie«. Der Teich ist rechts im Dickicht. Hüttenteiche: Der Treppelweg mutiert beim Kraftwerk wieder zu einem asphaltierten Weg und führt nach der Promenade direkt in das Gebiet der Hüttenteiche. Toter Grund: Dieser schließt an die Teiche an und nimmt die ganze Inselbreite ein. Hier empfiehlt es sich, auf die Neue-Donau-Seite zu wechseln. Auch, um nicht die Steinspornbrücke zu übersehen, die zurück auf's Festland führt. GEWÄSSER AUF DER SÜDLICHEN INSEL Die Donauinsel wurde zwar erst zwischen 1972 und 1988 errichtet, jedoch wurden dabei einige Auwald-Relikte der ehemaligen Donau-Altarme erhalten. Eines davon ist der »Tote Grund«. Eine Schwelle verhindert heute, dass das Wasser (hier stellenweise zwei Meter tief) abfließt. So konnte ein Teil des einstigen Überschwemmungsgebietes weiterbestehen. Doch auch während der Bauarbeiten wurden durch Absinken der Donauinsel-Oberfläche Biotope angelegt. Die ältesten sind die »Hüttenteiche«. Die geringen Tiefen und der dichte Bewuchs sind ein idealer Laichplatz für viele Amphibien. Etwas neuer ist der »Schwalbenteich«, der aus einer Humusdeponie entstand. Das Gewässer liegt zwischen festsandigen Wänden, in denen sich Uferschwalben ihre Nistplätze anlegen. UFERSCHWALBEN: GESELLIG & SCHNELL Diese kleinste Schwalbenart Europas zieht ihren Nachwuchs gerne in Kolonien groß. Dazu braucht sie lehmige Steilufer, um ihre Brutröhren anzulegen. Bedingungen, die am Schwalbenteich zu finden sind. Von Mai bis September ist der Vogel dort bei seiner blitzschnellen Jagd nach Insekten dicht über den Gewässern zu beobachten. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT 2 Autorin: Jine Knapp Ein Track auf Böden voller Historie, dunkler Geschichten und Geheimnisse!

Die Ausstellung am Spiegelgrund – NS-Medizinverbrechen in Österreich – lockt die Urbs heute nach Penzing. Natürlich wird zu diesem Anlass gleich das umliegende Gebiet unter die Lupe genommen mit dem Resümee: Das Wandern auf diesem Track ist enorm abwechslungsreich: Steigungen, Gefälle, Tümpel, tiefer Wald, saftige Wiesen und eine Menge an Erforschbarem. Von der neugotischen Ruinen-villa, zu Jugendstil-Juwelen (Kirche und Theater am Steinhof) bis hin zu den tollen Naturformationen in den Steinhofgründen. TRACKVERLAUF Der Startpunkt ist am Beginn der Dehnegasse. Diese bis zur Hausnummer 15 entlang marschieren. Dort angekommen führt ein Tor direkt in den Dehnepark. Ab dem Spielplatz immer links halten (parallel zum Rosenbach), vorbei an Wasserfall und Teich bis zum gegenüberliegenden Ende des Parks. Hier führt nun rechts ein serpentinenreicher Weg hinauf zum Dehnepark-Ausgang am Herschweg. Dort angekommen, befindet sich in Sichtweite, das Zugangstor zu den Steinhofgründen. Hindurch, dann geradeaus bis zum Pavillon Severin. Anschließend über den dort startenden Wiesenweg hinauf, bis zu einer Hütte am Hauptweg, die etwas an einen Heustadel erinnert. Rechts an der Hütte vorbei, in einem sanften Rechtsbogen (NNO) bis zu einer großen Wegkreuzung in unmittelbarer Nähe zur Feuerwache Steinhof. Diese in Richtung Spielplatz überqueren. Diesem Weg weiter folgen bis zu einer Abzweigung zur Kirche am Steinhof. Über die Treppe in das Areal des Otto Wagner Spitals und geradeaus bis zum Theater Steinhof. Nach diesem rechts in die Straße einbiegen, an den Pavillons 1, 3, 5 und Vindobona vorbei zum Ausgang des pulmologischen Zentrums. Rechts in die Sanatoriumstraße einbiegen und die Mauer entlang bis zur Abzweigung Dehnegasse. Diese nehmen, um nach einem kurzen Stück wieder in den Dehnepark zu kommen. Nun geradeaus zur Ruinenvilla, bei der ein abschüssiger Weg nach links abzweigt und zum Spielplatz am Trackbeginn zurückführt. Nun wieder in die Dehnegasse, um zum Ausgangspunkt zu gelangen. HISTORISCHES Der Dehnepark und die Steinhofgründe liegen in einem Gebiet, das über die Jahrhunderte hinweg, viel Leid gesehen hat. Bei der ersten Türkenbelagerung wurden, laut Meldeman, tausende Männer, Frauen und Kinder in diesen Wäldern erbärmlich erwürgt. Das dreimalige Wiederkehren der Pest und einer Choleraepidemie forderte darauf weitere unzählige Opfer. Beim Einmarsch der Franzosen kam es zu grausamen Gefechten, die wiederum etliche Menschenleben forderten. Das Gebiet hat sogar eine für diese Breiten ungewöhnliche Heuschreckenplage zu verzeichnen. Der Höhepunkt des Leidens wurde aber sicher in der Zeit des NS-Regimes erreicht, in der das heutige Otto Wagner-Spital zum Zentrum der nationalsozialistischen Tötungsmedizin wurde und unzählige PatientInnen ihr Leben lassen mussten. EIN DUNKLES GEHEIMNIS Die Idee, dass Menschen mit Behinderungen eine Gefahr für die »Volksgesundheit« darstellten, entstand um 1900. Ausschlaggebend für dieses Gedankengut war die Darwinsche Evolutionstheorie. So begann die damalige Medizin die Ansicht zu vertreten, dass »Erbkranke« aus dem Genpool der Menschen entfernt werden mussten. Im Nationalsozialismus fiel diese Idee auf fruchtbaren Boden. Das heutige Otto Wagner Spital war damals einer der dunklen Schauplätze. Im linken Bereich befand sich die Nervenklinik für Kinder, genannt »Am Spiegelgrund«. In Pavillon 17 wurden die kleinen Patienten untersucht und mit einem Gutachten »unbrauchbar« in den Pavillon 15 verlegt. Hier wurden etwa 800 Morde vollzogen. Viele der Kinder wurden davor als Versuchskaninchen für Impfstoffe oder Infektionskrankheiten missbraucht. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Polymorphe Begegnungen auf dem Weg durch die Hietzinger Berg- und Talwelt.

Scheinbar ziellos bewegen sich zwei aufmerksam beobachtende Urbs auf den Gassen durch diesen gewitterschwangeren Tag. Ziellos? Nein, es gibt ein Ziel: Begegnungen. Das Treffen auf Menschen in verschiedensten Situationen – am Würstelstand pausierende, Sehenswürdigkeiten frönende, Gräber pflegende, Business getriebene oder Freizeit genießende. Auf diesem Track stolpert der Begeher von einer Kulisse in die nächste – die einerseits historisch gewachsen und andererseits exakt konstruiert wurden – und trifft auf Darsteller und Statisten dieser realen Bühnen. Nicht nur Schönbrunn ist ein perfektes Ensemble aus Bauwerken, um sich darin wie in einem Film zu fühlen, sondern auch kleinere Orte erzeugen diese Atmosphäre. Klappe die Erste: Marillenalm – der Garten eines ehemaligen Bordells der Jahrhundertwende – heute ein düsterer Park. Weitere Kulissen: Altwiener Würstelstand, Freitodbrücke Tivoli, majestätische Gloriette, original Tiroler Almhütte, Hochsicherheitstrakt ORF-Zentrum, grünes Vorstadtparadies,... TRACKVERLAUF Die Schönbrunner Straße überqueren und in die Theresienbadgasse (Bücherzentrum) einbiegen. Rechts am Bad vorbeispazieren. Anschließend über die Ruckergasse in die Rosasgasse bis zur Bischoffgasse gehen. In diese links einbiegen. An deren Ende stößt man auf die Tivoligasse – in diese rechts hinein und bis zum Eingangstor der Marillenalm marschieren. Nun geht es durch diesen Park bergauf bis zur Brücke an der Hohenbergstraße, die direkt zum »Maria Theresia Tor« des Schönbrunner Schloßparks führt. Danach geradeaus, vorbei an der Gloriette zum Tiroler Hof. Kurz vor diesem links in den Schotterweg einbiegen, der zum »Tiroler Tor« führt. Hier befindet sich der Maxingpark und der Friedhof Hietzing. Nach derem eventuellen Besuch stadtauswärts die Elisabethallee entlang, direkt auf den Küniglberg. Anschließend durch den kleinen Wald hinab zur Lainzer Straße. Diese ein Stück nach links wandern, dann überqueren und in die Veitingergasse eintreten. Weiter bis zur Josef-Gangl-Gasse, die auf den Roten Berg führt. Hier über einen der Wiesenwege hinunter zur Hietzinger Hauptstraße und durch die Testarellogasse bis zur U-Bahn Station Ober Sankt Veit. HISTORISCHES Es ist nicht leicht etwas über Schönbrunn zu erzählen, das unbekannt ist. Doch auch diese Anlage hat Geheimnisse. Der Tiergarten, der übrigens der älteste Zoo der Welt ist, beherbergt ein Kerngebäude: den achteckigen Kaiserpavillon. Sein Erschaffer, Kaiser Franz Stephan, ließ bei der Planung seine Kenntnisse um die Zahlenmagie (Kabbala) einfließen. So illustriert z.B. das Deckengemälde die alchemistische These, dass alles in der Welt der Wandlung unterworfen ist. Kreisförmig um den Pavillon wurden 12 Logen für Tiere angeordnet, genauso viele, wie es Tierkreiszeichen gibt. Geht man ins Detail, wird klar, dass die gesamte Menagerie ein einziger »magischer Schaltplan« ist und das Konzept sich bis in den Schloßgarten zieht. Jedem »Mystik«-Interessierten sei das Buch »Tiergarten Schönbrunn« von Gerhard Kunze sehr ans Herz gelegt. (K)EIN(E) ALLESFRESSER Auf diesem Track findet bestimmt ein Rendezvous statt: eines mit Eichhörnchen. Sowohl in Schönbrunn – hier sind sie besonders frech – als auch am Friedhof und am Roten Berg. Biologisch gesehen, gehören die Hörnchen zu den Allesfressern. Doch wenn so ein Tierchen mit einer Rumkugel im Gebüsch verschwindet, muss ich mein Vertrauen in den Menschenverstand der Fütterer revidieren. Weißbrot, Kekse und Schoko würde der Magen des Eichhörnchens zwar verdauen, doch diese Genussmittel führen zu Zahnschäden. Für einen frei lebenden Nager ist das der Tod. Gegen Füttern ist im Gegensatz zu anderen Tierarten kaum etwas einzuwenden, denn die Hörnchen überfressen sich nicht, der Rest wird versteckt. Die richtigen Leckerbissen sind: Hasel- und Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Apfelstücke, Trauben und Rosinen. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Eine lange, doch gemütliche Strecke am Rande Döblings mit Aussicht auf Einkehr!

Diesmal werden die Urbs entführt – von einem echten Kenner der Döblinger Bergwelt. Von perfektem Herbstwetter begleitet durchstreifen wir gemeinsam Weinhänge, geniessen herrliche Aussichten und begegnen nicht nur den für Wien typischen weissen Trauben, sondern auch »Weinroten«. TRACKVERLAUF An der Straßenbahn-Endstation Nußdorf beginnt der beschilderte Beethovengang. Diesem folgen, bis er kurz vor dem Heiligenstätter Friedhof in die Wildgrubgasse mündet. Der Schreiberbach zu linker Hand bleibt ständiger Begleiter bis zur Brücke in Richtung Mukenthalerweg. Wir nehmen jedoch den Feldweg unmittelbar danach – der nach rechts zur Kahlenberger Straße führt. Auf der Kahlenberger Straße angelangt, links hinauf bis zur ersten Abzweigung. An dieser nach rechts in die Eiserne-Hand-Gasse. Nach etwa 150m beginnt ein Waldweg (NW), der unterhalb des Kahlenbergs zur Elisabethwiese bzw. »Hütte am Weg« führt. An der »Hütte am Weg« beginnt nun ein beschilderter Pfad – anfangs neben der Höhenstraße – der uns nach Josefsdorf am Kahlenberg bringt. An der Kaiserin-Elisabeth-Ruhe (gegenüber der Kirche St. Josef) geht es hinauf zur »Stefaniewarte« – an dieser geradewegs vorbei bis zur Höhenstraße. Überqueren und nach links in den Fußweg, der parallel zur Straße verläuft, einbiegen. Nächste Station ist die Gnadenkapelle, eine kleine Anlage mit Spielplatz. Geradewegs vorbei und in Richtung (SW) Vogelsangberg, Hermannskogel weiter marschieren. Am Gasthof Agnesbrünnl (Jägerwiese) links hinunter bis zur nächsten Gaststube, dem »Grüss di a Gott Wirt«. Nun immer parallel zur Höhenstraße bis zur Überschneidung mit dieser an der Salmannsdorfer Höhe. Nach der Überquerung trifft man auf das »Häuserl am Stoan«. An diesem Gasthaus den kleinen Pfad in Richtung Süden bis zu seinem Ende hinunter, dann nach links in den Feldweg (Zierleitengasse) einbiegen. An dessen Ende gelangt man auf die breite, asphaltierte Agnesgasse. Diese überqueren und dem Straßenverlauf folgen: Hubert Eder Weg > Buttenweg > am Neustiftblick > Hackenbergweg > Weinberggasse > Budinskigasse > Olympia Park > dann rechts in die Sieveringerstraße bis zur Straßenbahnstation. HISTORISCHES Wien – die einzige Weltstadt mit Weinbau innerhalb der Stadtgrenzen – ist mit ihrem Lieblingsgetränk so eng verbunden, wie der Mörtel mit dem Ziegel. Was wie eine Metapher klingen mag, ist jedoch Realität, denn beim Bau des Stephansdoms wurde tatsächlich Wein in den Mörtel gemischt. Es war allerdings eine Notlösung, denn die strengen Qualitätskontrolleure des Mittelalters befanden den Jahrgang 1456 für viel zu sauer und um das Wegschütten – das einer Gotteslästerung gleichkam – zu umgehen, wurde dieser Wein kurzerhand zu »Bauwasser« umfunktioniert. Eingeschleppt wurden die Rebstöcke von den Römern und im Mittelalter erreichte der Anbau seinen Höhepunkt. Doch mit einer innerstädtischen Rebfläche von 680ha und etwa 230 Winzerbetrieben, kann sich der »Weinbauort« Wien, heute immer noch sehen lassen. AUSG'STECKT IS Auf einem grünen Bankerl, mit dem »Vierterl« in der Hand, dem Wienerlied lauschend: Ein Heurigenbesuch bleibt, trotz seiner mancherorts abartigen Kommerzialisierung, einer der liebenswürdigsten Traditionen Wiens. Alles begann mit einer Verordnung 1784. Diese berechtigte Winzer- betriebe, Weine aus eigenem Anbau mehrmals im Jahr – wobei 300 Tage nicht überschritten werden durften – auszuschenken. Die Öffnungszeiten wurden durch das »Ausstecken« eines Buschens aus grünen Föhrenzweigen signalisiert. Auch kleine Speisen durften angeboten werden, jedoch wurde dem Gast auch gestattet, seine »Unterlage« selbst mitzubringen. Dieser Brauch soll übrigens der Grund für die Erfindung des typischen Henkelglases sein, denn ohne Besteck, also mit fettigen Fingern, ist ein übliches Glas schwer zu halten. Prost! Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Quer durch das Herz von Wien, umgeben von Auren der Vergangenheit.

Urbs durchforsten alles. Diesmal ist es die »Innere Stadt«, sozusagen das Herz von Wien, das kräftig und schnell pocht. Reges Leben schlängelt sich durch die Hauptschlagadern und die vielsprachige Geräuschkulisse, die von regelmäßigen Hufklängen begleitet wird, rauscht sanft bis in die kleinste Seitenarterie. Ein Hauch von Mystik fließt durch Vor- und Hinterhöfe historischer Bauten, uralte Geschichten klammern an den kräftigen Wänden und der Hauch eines vergangenen Jahrhunderts durchströmt die starken Herzkranzgefäße. Solange bis dieser sich durch die Klappen am Ring in die umliegenden Organe verteilt und sich dort langsam verflüchtigt. Dieser Track dringt tief in dieses alte »Wiener Herz« ein und mit einem bisschen Feingefühl lässt sich so manche vergangene Begebenheit oder Legende erahnen. Für das Erleben dieser Tour ist es von Vorteil, sie bei Nebel oder Dämmerung, mit einem Sagenbuch im Rucksack zu unternehmen, um ganz eintauchen zu können. TRACKVERLAUF Am Michaelerplatz befindet sich nicht nur eine Grabung, die Einblicke in die römische Zeit des Platzes erlaubt, sondern auch die unscheinbare Michaelerkirche. Der Schein trügt, denn unter den Gewölben befindet sich die wohl unheimlichste Gruft Wiens. Die konstante Temperatur unter der Erde hat einige der Leichen mumifiziert und diese blicken nun die Besucher aus offenen Särgen an. Weiter geht es durch die Reitschulgasse zum Josefsplatz. Hier durch die Pforten der Augustinerkirche treten, an dem pyramidenförmigen Canovadenkmal – man beachte sein Grabtor ins Totenreich – vorbei, zur Loretokapelle, die 1784 in den Untergrund verlegt wurde. Schon der Eingang – bemalt mit Totenköpfen – lässt erahnen, dass hier an ihrer Stelle einst die Wiener Totenbruderschaft ihren Sitz hatte. Die angrenzende Herzerlgruft beherbergt 56 Herzen von Habsburgern, die in Urnen aufbewahrt werden. Wieder vor der Kirche, geht es nun in die Augustinerstaße über den Lobkowitzplatz in die Gluckgasse, an deren Ende sich die Kaisergruft befindet. Wer noch nicht genug hat von Untergründen, findet hier die prachtvollen Sarkophage mit den sterblichen Hüllen der Habsburger (ohne Herzen & Eingeweiden). Das prunkvollste Mausoleum ist, wie könnte es anders sein, die Maria Theresien Gruft. Nun den Neuen Markt passieren – in die Donnergasse einbiegen, dann die Kärntner Straße überqueren, damit man in der Himmelpfortgasse landet. Gleich links geht es in die Rauhensteingasse. Bei Nr. 10 stand ein Gebäude, das den Namen »Malefizspitzbubenhaus« trug. Leider ist nichts mehr davon erhalten, denn ein Konsumtempel steht an seiner Stelle. Welch Ironie, wenn man bedenkt, dass hier einst Wiens grausamstes Gefängnis stand. Jetzt rechts in die Ballgasse spazieren, eine der innerstädtischen Gassen, die ihren mystischen Reiz noch in den Mauern trägt. Ebenso wie die reizvollen Innenhöfe der Singerstrasse 7, 16 und der Blutgasse 3 (Pawlatschenhäuser), die über den Franziskanerplatz erreicht werden. Von der Blutgasse nun links in die Domgasse, geradeaus durch die Passage bis zum Stephansplatz und durch das Seitenportal (Bischofstor) in den Stephansdom. Hier gibt es nun eine Vielzahl an Legenden. Schon beim Bau des Nordturmes (unvollendet) war der Teufel mit dabei und die Fratzen der dämonischen Wasserspeier grinsen von der Fassade. Im Inneren angekommen, befindet sich links der Abgang zu den Katakomben – der »Totenstadt« unter dem Stephansdom – in der man unter anderem noch ein Einwurfsloch zu einer Pestgrube findet. In der nördlichen Turmhalle begegnet man dem leidenden Zahnwehherrgott, der angebetet wurde, um Zahnschmerzen zu heilen und in der Nähe der Katharinenkapelle die Dienstbotenmuttergottes, die der Sage nach eine Magd vor der Verurteilung gerettet haben soll. Besonders ist auch das Hündlein Ohnefurcht, das ganz oben auf der Kanzel liegt. Es half Kindern, die Ängste zu überwinden und das Böse fernzuhalten. Durch das Hauptportal (Riesentor) hinausgetreten befinden sich rechts an der Fassade zwei waagrechte Stangen – die Ellen – die dazu dienten, Maße von gekauften Waren zu überprüfen und links ist »05« in die Mauer geritzt – das Zeichen des österreichischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Interessant am Stephansplatz ist noch der sagenumwobene Stock im Eisen und die Virgilkapelle, die von der U-Bahn Station aus betrachtet werden kann. Weiter geht es in die Rotenturmstaße, dann Lichtensteg über den Hohen Markt (im Mittelalter der wichtigste Ort des Handelns und zusätzlich Hinrichtungsstätte mit Galgen und Pranger) unter der Ankeruhr hindurch in die Judengasse bis zur Ruprechtskirche. Diese älteste Kirche Wiens, entstanden etwa um 800, steht auf dem Boden des ehemaligen, römischen Vindobona. Ihr Inneres ist sehr schlicht, aber atmosphärisch sehr reizvoll, schließlich sind ihre Mauern die ältesten der Stadt, die noch benutzt werden. Nun zurück in die Seitenstettengasse, dann rechts in den Rabensteig. Mit diesem Eck hat es eine besondere Bewandtnis, denn es lag einst direkt an der Donau und aufgrund einer leichten Biegung des Flusses wurden hier regelmäßig Wasserleichen angespült, die den Wiener Wäscherinnen ins »Tuch« gingen. Nun links in den Fleischmarkt, dann über die Köllnerhof- und Sonnenfelsgasse in die Schönlaterngasse. Hier finden wir bei Nr. 7 das legendenbehaftete Basiliskenhaus. Am Ende der Gasse rechts in den Fleischmarkt biegen und schon sind wir beim Griechenbeisl, eine der ältesten Gaststätten Wiens, mit dem lieben Augustin im Keller ;-) Anschließend die kleine Griechengasse hinunter bis zum Schwedenplatz und nun ist es Zeit, wieder aus der Vergangenheit aufzutauchen. NEKROPOLE WIEN »Der Tod muss a Weaner sein« – denn nirgendwo schien er sich wohler zu fühlen, als in dieser Stadt. Sehr nachvollziehbar, denn ob in Heurigenliedern besungen oder in der Literatur beschrieben – er war stets ein enger Freund des Wieners. Herz-, Michaeler- und Kaisergruft sowie die Katakomben lassen erahnen, wie nahe die Hinterbliebenen ihren Toten sein wollten. So mancher Reformer biss sich die Zähne an dem Vorhaben aus, die Bestattungen unter den Kirchen im Zentrum der Stadt zu verbieten. Im 19. Jahrhundert begann sich ein wahrer Begräbniskult zu entwickeln, denn nicht nur der Adel, sondern auch die Bürger trachteten nach einer »schenen Leich« – dem letzten großen Auftritt – und sparten schon zu Lebzeiten auf ihren Abgang. Heute verdrängt auch die Wiener Gesellschaft die Auseinandersetzung mit dem Tod, aber »einmal macht's an Plumpser und aus is...« MORBIDE GESCHÄFTE Eine dunkle Gestalt nähert sich dem unter dem Gewicht eines Gehängten ächzendem Galgen. Nervös blickt der Eindringling sich um und die Bewegungen der Lippen lassen das Murmeln eines Gebetes vermuten. Bei dem frischen Toten angekommen, zieht der Verhüllte einen scharfen Gegenstand aus seinem Mantel, ergreift die Hand des Gehängten und plötzlich erfüllt ein dumpfes Knacken die nebelige Nacht... Wir befinden uns auf einer mittelalterlichen Hinrichtungsstätte. Der Eindringling begehrt den Daumen eines Diebes, denn am Markt bekommt er eine beträchtliche Summe dafür. Diebesknochen waren begehrte Glücksbringer. Im Geldbeutel aufbewahrt, bescherte er dem Besitzer Reichtum. Auch die Medizin machte vor den Toten nicht halt. So half Totenschweiß gegen Geschwüre, Knochen von Geliebten bei Potenzproblemen und das »Mumienpulver« bei Herzbeschwerden. ARME SÜNDER Das erste Kriminalgefängnis Wiens (Rauhensteingasse 10) wurde unter dem Namen »Malefizspitzbubenhaus« geführt. Es gibt keinen anderen Ort in Wien, an dem die Grausamkeit so geballt war, wie hier. Das Kellergewölbe ging nicht nur mehrstöckig in die Tiefe, sondern reichte auch bis unter die benachbarten Häuser. Den Gefangenen wurden Ringe um den Leib geschmiedet, sie lagen auf Strohmatten und Folter war an der Tagesordnung. Dabei wurden Gelenke ausgerenkt, Knochen gebrochen und die Inhaftierten warteten monatelang verletzt in den eisigen Zellen auf ihr Urteil. Überlebende sahen das Tageslicht nur kurz, entweder als Krüppel mit kurzer Lebenserwartung oder am Weg zur Richtstätte. Der traditionelle Gang der »armen Sünder« führte durch die Rauensteingasse in die Liliengasse bis zum Galgen am Hohen Markt, begleitet von zahlreichen Schaulustigen. TEUFEL, TOD UND WEIN Bündnisse mit dem Teufel waren in Wien keine Seltenheit. Er war am Bau des Stephansdoms ebenso beteiligt, wie auch bei der Entstehung des »Stock im Eisen«. Aber auch seltsame Kreaturen wie den Basilisken in der Schönlaterngasse 7, beherbergt diese Stadt. Eine gespenstische Katze geht nachts auf den Dächern um und der Tod lässt sich mit dem Fiaker durch die Gassen kutschieren. Nicht zu vergessen die Legende um die mythische Figur des Sängers Augustin, der trunken in eine Pestgrube fiel, dort seinen Rausch ausschlief und am nächsten Tag dann vollkommen gesund weitersang. Eine schöne Metapher, dass mit Gesang, morbidem Schmäh und einem Glaserl Wein sich in Wien jede schwere Zeit überstehen lässt. Durch ein Gitter am Eingang des Griechenbeisels erhält man auch Einblick in die Kellernische, in dieser der liebe Augustin noch als Skulptur munter weitersäuft. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Sich weg von der Geräuschkulisse des Wurstelpraters in die Stille des Grünen Praters führen lassen!

Der »Wurstelprater« hat es in sich, ohne Frage. Hier kann man sich das Großhirn von Schwungkräften ordentlich durchbluten oder den Mageninhalt von enormen Drehkräften durchmixen lassen. Mit leichtem Tinitus und fettigen Lángosfingern treibt es die meisten Zeitgenossen bald erschöpft heimwärts. Nicht so den Urb, denn für ihn beginnt das wahre Vergnügen erst. Gehen. Kilometerlange Alleen, breite Kies- und Wiesenwege bis zu schmalen, feuchten Pfaden durch dichtes Au-Buschwerk wollen im »Grünen Prater« bewältigt werden. Zügig geht's ohne Steigungen dahin und man könnte leicht in eine »Gehtrance« fallen, würden unterwegs nicht immer nette Plätze, wie zum Beispiel zum Bootfahren oder Spielen einladen. Nach der langen Tour haben wir Urbs uns übrigens in den weichen Sesseln des Planetariums regeneriert und dabei das All bewundert. Tipp: An schwülen Sommertagen wüten um die Gewässer die Gelsen – also etwas Langärmliges im Rucksack wäre ideal! TRACKVERLAUF Am Riesenrad den Eduard Lang Weg (zwischen Donau-Jump und Park-Casino hindurch) nehmen. Bei Kolariks-Luftburg am Würstelpraterende nun links (Messe) und gleich wieder nach rechts in die Kaiserallee biegen. Diese immer geradeaus bis etwa zur Mitte der Trabrennbahnanlage Krieau, an der ein Pfad nach rechts zur Hauptallee führt. An der Kreuzung Haupt-/Stadionallee beginnt das Heustadelwasser, an dessen Ufer man entlang spaziert, bis man erneut auf die Hauptallee trifft, die in südlicher Richtung bis zum Lusthaus führt. Wer den Track um 3km verlängern möchte, kann nun das Lusthaus-/Mauthnerwasser umrunden. Der Pfad in den Auwald beginnt etwas versteckt in der Rennbahnstraße kurz vor dem Golfklub. Wieder am Lusthaus führt ein schmaler Weg in Richtung Westen. Diesen bis kurz vor dem Donaukanal folgen und anschließend in einer großzügigen Kurve unter der A23 hindurch, bis man auf den Wasserwiesenweg und anschließend auf die Lusthausstraße stößt. Nun strikt nach Nord-Westen gehen, vorbei an der Jesuitenwiese über den Konstantinhügel bis zur Hauptallee, die direkt zum Praterstern führt. HISTORISCHES Wieder einmal war es der Menschenfreund Kaiser Joseph II, der den Prater 1766 für das gemeine Volk öffnen ließ. Zuvor war das umzäunte Gelände nur Adeligen zugänglich, die durch die Kastanienallee bis zum Lusthaus kutschieren durften. Nach der Öffnung siedelten sich an der Hauptallee Kaffeehäuser an, die zum Treffpunkt des Bürgertums wurden. Zu dem einstigen Puppentheater am heutigen Praterstern, in dem der Hanswurst (daher der Name Wurstelprater) die Kinder belustigte, gesellten sich immer mehr Attraktionen und ließen den Vergnü̈gungsort rasant wachsen. 1839 entstand im Süden des Praters die Rennbahn-Freudenau und im Osten die Trabrennbahn Krieau, Treffpunkte für Pferdesportliebhaber. Der grüne Kern des Praters blieb den Naturgenießern vorbehalten und das ist bis auf den Einschnitt der A23 heute noch so. KOMM GEMMA HEUT NACH VENEDIG Im Mai 1895 eröffnete auf der heutigen Kaiserwiese im Wiener Prater der erste Themenpark der Welt, »Venedig in Wien«. Auf einem Areal von etwa 5.000m² fanden die Besucher begehbare, originalgetreue Nachbauten von Palazzi und italienischen Cafés sowie Attraktionen, wie der »Turm von Murano«, in dem Glasbläser zu beobachten waren, oder die angelegten Kanäle auf denen romantische Fahrten in venezianischen Gondeln, angetrieben von italienischen Gondolieri, unternommen werden konnten. Die im Park untergebrachten Bühnen zeigten Lustspiele, Operetten und Ballette mit namhaften Darstellern. Die Illusionenlandschaft zog Menschen aller Schichten an – so verzeichnete das erste Jahr ca. 2 Millionen Besucher. Jährlich wurde um neue Attraktionen erweitert, eine davon war unser Wiener Riesenrad im Jahr 1897. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Verkommenes Industriegebiet durchstreifen und namenlosen Seelen huldigen!

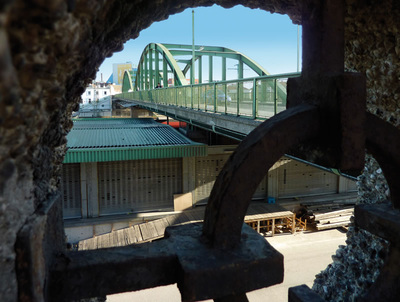

Vom stillen Wasser der Hafenmole berauscht, breitet sich eine tiefe Ruhe aus, die von der menschenleeren Umgebung noch verstärkt wird. Die Urbs befinden sich am Alberner Hafen und atmen die feuchte Luft am Ufer des Donaukanals. Die Impressionen der Tour rauschen in Gedanken nochmals vorbei. Die zum Teil verlassenen, mächtigen Industriegebäude, der mystische Friedhof der Namenlosen und die einsamen Fischer am Blauen Wasser hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Dieser Track über den Albener Hafen ist gespickt mit Plätzen, die eine sanfte Melancholie umgibt und an keinem Gemüt – sei es noch so emotionslos – wird dieser Weg spurlos vorübergehen. Garantiert. TRACKVERLAUF Von der Bushaltestelle die Zinnergasse hinunter spazieren, die breite Alberner Hafenzufahrtsstraße überqueren und anschliessend in Richtung Donauufer hinunterspazieren. Ist der Gasthof erreicht, führt ein Weg (Simmeringer Lände) den Donaukanal in Flussrichtung entlang. Das ist unserer. Dreimal macht er eine Biegung, das erste Mal nach der Unterquerung einer Schnellstraßenbrücke – hier nach rechts und nach etwa 100 Metern gleich wieder nach links – das dritte Mal nach dem Marsch durch ein Waldstück – hier geht es in einer Linkskurve zurück zum Donaukanalufer. Nun in Flussrichtung weiter bis zum Alberner Hafen Spitz. Von hier aus ist die Hafenanlage schon zu sehen. Über eine kleine Brücke gelangt man in die 2. Molostraße, die hinter dem »Hansa-Lagerhaus« entlangführt. Nun auf die andere Seite der Hafenmole in die 1. Molostraße. Am Ende dieser befindet sich unser Ziel – der »Friedhof der Namenlosen«. Der Rückweg ist ähnlich, außer dass wir kurz nach dem Hansa-Lagerhaus in einen kleinen Waldpfad einbiegen, um am Ufer des »Blauen Wassers« entlang zu spazieren, bis zum anderen Ende des Donau-Altarms. An dieser Stelle führt der Weg ca. 100 Meter in einem Bogen um das Ufer herum – hier die Abzweigung nach links nehmen. In nördliche Richtung gehend, landet man nach kurzer Zeit wieder auf der schon bekannten Simmeringer Lände. HISTORISCHES Bevor Albern nach dem Zweiten Weltkrieg in die Gemeinde Wien eingegliedert wurde, siedelten in diesem hochwassergeplagten Gebiet hauptsächlich Fischer. Rund um das Blaue Wasser, ein von Auwald umgebener Altarm der Donau, sind diese heute noch zu finden. Auch die zwei gekreuzten Fische im Simmeringer Wappen, haben es bis in die Gegenwart geschafft. Der Name Albern leitet sich übrigens von der Albe-Pappel ab, die in dieser Aulandschaft wuchs. Der Hafen in seiner heutigen Gestalt entstand zwischen 1939 und 1942. Die monumentalen Speicher, von Zwangsarbeitern errichtet, sollten dazu dienen, das Getreide aus den annektierten Gebieten Ost- und Südosteuropas aufzunehmen und nach Deutschland zu verschiffen. Neben den Flaktürmen sind auch diese Hafengebäude ein zeithistorisches Dokument der NS-Herrschaft. DIE OPFER DER DONAU Auf diesem Friedhof sind Menschen begraben, die im Zeitraum von 1845 bis 1940 im Hafenbereich – wegen eines Wasserstrudels der Donau an dieser Stelle – angeschwemmt worden sind. Die Namen der Opfer blieb meist unbekannt, denn entweder handelte es sich um Menschen, die aus Verzweiflung von den Donaubrücken in den Freitod sprangen – eine Schande für die Angehörigen jener Zeit – oder aber der Fluss hatte die Leiche bis zur Unkenntlichkeit zersetzt. Der Friedhof besteht aus zwei Teilen. Der alte Bereich wurde durch Hochwasser zerstört und ist völlig überwuchert, aber ein Gedenkkreuz erinnert an die 478 hier Beerdigten. Um die Jahrhundertwende wurde der heutige Friedhof errichtet, der bis 1940 in Betrieb war. Nur 43 Begrabene konnten bis heute identifiziert werden, alle anderen Kreuze tragen ein »unbekannt«. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Ein Weg durch reizvolle Landschaft gespickt mit Bademöglichkeiten und Voyeuren.

Die »Blair-Witch« wohnt nicht in Amerika, sondern in der Lobau, da sind wir Urbs uns einig. Denn im Dickicht rund um die Lacken verstecken sich die verwegensten Behausungen, die in der Badesaison oft als Unterschlupf für Verliebte dienen. Im Sommer ist die Obere Lobau ein Plätzchen für Freunde der Tollerei und Freizügigkeit. Für jene, die lieber in Ruhe das lebendige Feuchtgebiet sowie die Seen in all ihrer Anmut erleben möchten, empfiehlt es sich im Frühling oder Herbst zu gehen, da sich hier auch die Gelsen in Grenzen halten. Doch zu welcher Jahreszeit auch immer, der Track durch dieses Naturschutzgebiet ist ein Erlebnis für sich. TRACKVERLAUF Am Dechantweg liegt das Nationalparkhaus lobAU, der Startpunkt dieser Tour. Der bequeme, breite Weg, der die gesamte Strecke so bleibt, ist am Eingang durch zwei hölzerne Pfeiler markiert. Ab hier geht es geradeaus in das Naturschutzgebiet, bis nach etwa 500m eine große Gabelung kommt. Hier nach links in Richtung Alte Naufahrt – eine Lacke im Unteren Biberhaufen. Im weiteren Verlauf führen eine Menge kleiner Trampelpfade nach rechts zum Badeplatz der Dechantlacke. Unser Weg geht allerdings geradeaus weiter bis zu einer T-Kreuzung. Hier den rechten Weg in Richtung Großenzersdorf einschlagen. (Links würde sich der Lobau- Eingang Luitpold-Stern-Gasse befinden). Dem breiten Weg bis zum Josefsteg folgen, diesen überqueren und geradeaus weiter bis zu einer weiteren T-Kreuzung. An dieser nach rechts in Richtung Panozzalacke. Den Fasangartenarm entlang, vorbei am Knusperhäuschen-Imbissstand und an Napoleons Hauptquartier (Napoleonstein) bis man auf die Lobgrundstraße stößt. In diese nach rechts einbiegen, die Raffineriestraße überqueren, hinunter zur Donau und an deren Uferweg stadteinwärts wandern bis kurz vor der Steinspornbrücke rechts ein Weg zur Haltestelle Raffeneriestraße/Roter Hiasl führt. Um den Ausgangspunkt zu erreichen, in den Biberhaufenweg einbiegen und rechts über den großen Parkplatz zum Nationalparkhaus lobAU wandern. HISTORISCHES Die 1996 zum Nationalpark erklärten Donau-Auen beginnen in der Lobau und erstrecken sich entlang der Donau bis an die slowakische Grenze bei Hainburg. Entstehen konnten diese Auwälder durch das Auf und Ab der Donau-Wasserstä̈nde. Der Wiener Teil des Nationalparks war ursprünglich eine Insel im Donaustrom, die sich erst nach dessen Regulierung mit dem Festland verband. Der Name »Lobau« stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet »Wasserwald«. Eine treffende Bezeichnung für die Landschaft, denn das Nebeneinander von Teichen, Sümpfen und Wäldern charakterisiert diese geheimnisvolle Welt. Wanderer finden Artenreichtum, tolle Landschaftsszenarien und Naturbadeplätze. Wer abseits der beschrifteten Wege eintaucht, dem sei Karte und Taschenlampe empfohlen, denn die Lobau ist ein echter Dschungel! NAPOLEONS ERSTE NIEDERLAGE Mai 1809: Österreich befand sich mit Frankreich im Krieg und Napoleon hatte die Stadt Wien eingenommen. Unbeirrt setzte er nun seinen Feldzug in Richtung Aspern fort. Doch um dieses Ziel zu erreichen, musste er zuerst, die von der Schneeschmelze hochwasserführende Donau und ihr Überschwemmungsgebiet, die dicht bewachsene »Lobau«, überqueren. Dieses von Napoleon falsch eingeschätzte Unterfangen schwächte die französische Armee so sehr, dass sie von den österreichischen Truppen unter Erzherzog Karl geschlagen werden konnte. Napoleon musste zum ersten Mal in seiner militärischen Laufbahn den Befehl zum Rückzug erteilen und saß in der Lobau fest. Österreich wurde in der nächsten Schlacht besiegt, aber Napoleons unbezwingbares Image, wurde durch Fehleinschätzung der Naturgewalten zerstört. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Ins facettenreiche Treiben von Augarten und Karmeliterviertel abtauchen.

Mit den Bocciakugeln vom Jesolo-Urlaub 1979 bewaffnet, strandeln die Urbs in Richtung Augarten. Nach ein paar Spielrunden in der Lindenallee schlagen wir unser Lager auf der Wiese beim Flakturm auf und lauschen der Musik von Straßenmusikanten. Das Einzigartige an diesem riesigen Park ist sein Facettenreichtum. Nicht nur die konträren Bauwerke, sondern auch Spielstätten, Lagerwiesen und Stände sowie die Bunkerei und das Atelier Augarten mit ihren Kulturangeboten, erfreuen das bunt gemischte Publikum. Im weiteren Verlauf des Tracks tauchen wir ins Karmeliterviertel ab, um dort auf verblasste Spuren sowie aktuelle Lebenszeichen der jüdischen Bevölkerung in Wien zu treffen. Auf geht's! TRACKVERLAUF Die Tour beginnt am Gaußplatz von dort auch schon die Kirche »Pfarre Muttergottes im Augarten« zu sehen ist. Durch das Tor in der Wasnergasse in den Park treten und geradeaus, vorbei am Gefechtsturm die Obere-Lindenallee entlang. In der Höhe des Lokals »Bunkerei« links in den Schotterweg (Quer-Kastanienallee) einbiegen und der Nase nach bis zum zweiten, rechteckigen Flakturm, dem Leitturm spazieren. Nun anhand unseres Plans, oder auf eigene Faust durch die bewaldeten Parkteile ins östliche Eck des Augartens marschieren. Hier befindet sich der Skulpturenpark des ehemaligen Atelier Augarten. Nach dessen Besichtigung die Saal-Allee (breiter Schotterweg in Richtung Süden) entlang, vorbei am Schloss Augarten mit seiner Porzellanmanufaktur zum Hauptausgang des Parks. Jetzt geht's ins Karmeliterviertel. Nach dem Verlassen des Parks nach links in die Obere Augartenstaße einbiegen und bis zur Großen Sperlgasse wandern. In dieser befindet sich das Wiener Krimalmuseum auf Nummer 24 und gleich danach trifft man auf die Haidgasse, die nach rechts zum Karmelitermarkt führt. Nach der Marktdurchwanderung und der anschließenden Überquerung der Leopoldgasse gelangt man durch die Karmelitergasse zum Bezirksmuseum Leopoldstadt (Nr. 9) und zur Kirche St. Josef am Karmeliterplatz. Nun entweder weiter durch die Gasserln des Grätzels flanieren, oder durch die Lilienbrunngasse, vorbei an Dianabad und CityBeach (Donaukanalufer) zum Schwedenplatz wandern. HISTORISCHES Wenn man das Schloß sowie das Palais außer Acht lässt, sind die prägnantesten Bauwerke im Park wohl die zwei Flaktürme. Das Paar, das 1944 in die älteste barocke Gartenanlage geknallt wurde und den Codenamen »Peter« trägt, besteht aus Leit- sowie Gefechtsturm, der mit seinen 55m der höchste des Dritten Reiches war. Insgesamt 13 Stockwerke beherbergt er, wovon ein Großteil von Rüstungsbetrieben besetzt war. Im 11. Stock befanden sich Gasschleusen, Duschräume und Entgiftungsanlagen. Paradoxerweise konnten die Geschützstände am Dach nie benutzt werden, denn die »Feinde« flogen längst außerhalb deren Reichweite. Auch der Leitturm gibt Rätsel auf, denn seine Fenster sind merkwürdig für einen Schutzbunker. So drängt sich die Frage nach dem wahren Baugrund der Türme auf. Propaganda? DEN JUDEN SEI DANK Vormals Jagdinsel, entstanden um 1430 die ersten Siedlungen, nach dem eine Verbindungsbrücke zu den Toren Wiens errichtet wurde. Durch den Antisemitismus im 17. Jahrhundert gewann das Gebiet plötzlich an Bedeutung, denn die gesamte jüdische Bevölkerung wurde aus den Stadtmauern in das Ghetto »Judenstadt«, dem heutigen Karmeliterviertel, delogiert. Leopold I fügte ihnen abermals eine Vertreibung zu, aber aufgrund von Gesetzesänderungen kehrten sie zurück und es entstand ein reiches, jüdisches Kunst- und Kulturleben. 1938 löschte das NS-Regime alles Jüdische nochmals aus und nur wenige Überlebende konnten heimkehren. Heute wohnen etwa 30% der Wiener Juden rund ums Karmeliterviertel und ihnen ist zu verdanken, dass dem Grätzel ein bisschen von dem lieblichen, jiddischen Flair geblieben ist. »A sheynem Dank!« Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Auf der Suche nach urbigen Naturschauspielen in abwechsungsreicher Landschaft!

An der Bundeslandgrenze von Wien und Niederösterreich aus dem Bus gesprungen, erwartet die Urbs ein aufregender Marsch. Denn dies ist eine besonders abwechslungsreiche Strecke mit vielen Höhenunterschieden und Landschaftsformationen. Wald, Felswände, Steinbrüche, Höhlen, einen See sowie seltene Heidelandschaft findet der wandernde Urb hier. Gutes Schuhwerk ist wegen der steilen Wegabschnitte zu empfehlen, außer man ist Urb genug und meistert diesen Track einfach barfuß! TRACKVERLAUF Abmarsch ist am Bahnschranken der Sonnbergstraße. Kurz danach in die Waldmühlgasse biegen, die am Ende in den Pfad Richtung Heide mündet. Nur wenige Meter und schon erreicht man die Felsformation der Lutterwand. An dieser rechts vorbei in den sogenannten Saugraben. Nun geht's kontinuierlich bergauf bis zum Rastplatz des Bierhäuslbergs. Von hier gelangt man an eine Kreuzung, an dieser man nach rechts zur Ruine (Wegweiser) abzweigt. Ist die Ruine Kammerstein passiert, führt der Weg nun extrem steil bergab auf die Kaltenleutgebner Straße. Diese in Richtung Kaltenleutgeben (entgegen der Flussrichtung der »Dürren Liesing«) marschieren, bis die Ortschaft Kaltenleutgeben erreicht ist. (Es gäbe zwar eine herrliche Abkürzung über das verlassene Zementwerk, allerdings ist dies eine Privatstraße und das Begehungsrecht ist nicht eindeutig geklärt.) Von der Kaltenleutgebner Hauptstraße führt nach kurzer Zeit ein Brückchen über die »Dürre Liesing« zu dem Wanderweg (41, 444). Dieser geht vorbei an Schotterteich und Kletterschule bis hinauf zur Josefswarte und Kammersteinerhütte. Ab der Kammersteinerhütte führt die Wanderroute weiter in Richtung Osten (401, 404, 406), bis zum Beginn der Weinberge. Hier teilt sich der Pfad – wir nehmen den linken (Norden) und gelangen nach einem kurzen Marsch auf die Perchtoldsdorfer Heide. Nun querfeldein bis zum schräg gegenüberliegenden Eck der Heide, an dem eine Treppe am Waldsanatorium vorbei in die Dr.-Gorlitzer-Gasse mündet. Am Gassenende finden wir uns in der Sonnbergstraße, dem Ausgangspunkt wieder. HISTORISCHES Die Geschichte der Perchtoldsdorfer Heide ist eine paradoxe, denn entstanden ist dieser Biosphärenpark mit seinem seltenen Trockenrasen hauptsächlich durch Eingriffe des Menschen. Ursprünglich zog sich der Wienerwald auch über diese Zone, bis Rodungen begannen, um Ackerland zu gewinnen. Aber ohne das haltende Wurzelwerk trocknete der Boden bald aus und wurde nur noch als Weidefläche für Schafe genutzt. Ab diesem Zeitpunkt konnten Pflanzen der pannonischen Steppen einwandern und Fuß fassen. Im 2. Weltkrieg diente die Heide dann als Übungsgelände für Panzer. Dadurch entstanden offene, steinige Böden, auf denen sich die seltenen Heidegewächse durchsetzen und vermehren konnten. Heute ist die Heide ein Naturschutzge- biet und mit großem Aufwand wird versucht, eine Rückwandlung zu verhindern. EIN SCHÜCHTERNER HEIDEBEWOHNER Über die Perchtoldsdorfer Heide spazierend, stolpert man hin und wieder über ein Erdloch, aus denen – vorausgesetzt es ist still – hin und wieder ein kleines Wesen herauslugt – das europäische Ziesel. Die putzigen Tiere gehören zur Gattung der Erdhörnchen, die von Ostösterreich über Zentralasien bis in die Mongolei verbreitet sind. Die Ziesel sind Meister im Bauen von Erdhöhlen, wovon es zwei unterschiedliche Arten gibt. Den soliden Erdbau, in dem sie Nacht und Winterschlaf verbringen sowie Junge gebären und den provisorischen Schutzbau, der ihnen als kurzfristiger Zufluchtsort während der Nahrungssuche dient. Ab September beginnen die Tierchen einen Vorrat (Wurzeln, Knollen, Zwiebeln) anzulegen und verschließen danach den Eingang ihres Erdbaus, um sich bis Anfang März dem Winterschlaf hinzugeben. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Das Umgehungsgerinne der Wien durchwandern und illegale Einwanderer aufspüren!

Die Wien im Westen Wiens. Selbst für einen Urb ist dies ein kurioses Bild. Da stehe ich – neben mir ein denkmalgeschütztes Türmchen, darüber die Autobahn, daneben ein Feuchtbiotop von Mauern umgeben und unter mir ein Ölkanister, umwuchert von wilder Kamille und Pfefferminze. Der gesamte Weg ist ein herzerwärmendes Beispiel, wie die Natur den Beton bezwingt und ihren Lebensraum zurückerobert. Vor geraumer Zeit wurde ein offizieller Rad- und Gehweg durch das Umgehungsgerinne angelegt und ist somit einfach zu durchwandern. Sehr zu empfehlen sind kleine Abstecher in die Rückhaltebecken, denn in diesen Feuchtbiotopen lassen sich seltene Pflanzen entdecken und Tiere wie Biber, Bisamratten, Graureiher und Störche beobachten. Gummistiefel im Gepäck wären perfekt, sonst ist die Erkundungstour der Becken extrem eingeschränkt, denn sogar im Hochsommer sammeln sich gewaltige »Gatschlacken«. Gegen Streckenende befindet sich übrigens eine öffentliche Grillzone. Ein Rost, bisschen Kohle, Zündhölzer und ein paar Erdäpfel könnten sich schon in den Rucksack schmuggeln. TRACKVERLAUF An der Kreuzung Lilienberggasse/Wientalstraße befindet sich der Abgang zum Umgehungsgerinne Auhof. Ist der Schranken passiert, braucht man nur noch dem angelegten Weg neben dem Wienfluss stadtauswärts folgen. Wenn nun Lust besteht, in das erste Rückhaltebecken abzusteigen, stoppt man bei der Unterführung zum Ferdinand-Wolf-Park und geht über die sich dort befindende Brücke. Danach führt der rechte Weg unter der Autobahn entlang direkt ins Becken. Zurück am Umgehungsgerinne geht es neben dem Fluss weiter, bis die Badgasse kreuzt (ca. 2km). Dort über die Brücke und links hinein in die Grillzone. Der Rückweg gestaltet sich gleich, außer dass man nach der Wienflussaufsicht den parallel verlaufenden Weg nach oben geht (neben der Bahn entlang) und auf der Brücke »Wolf in der Au« über Stufen in das dritte Becken gelangt. Wieder beim Tunnel zum Ferdinand-Wolf-Park angelangt, gibt es die Möglichkeit, diese Unterführung zu nehmen und durch den Park laut Plan zurückzugehen. HISTORISCHES Normalerweise erscheint die Wien wie ein armseliges Rinnsal in einem viel zu großen Flussbett. Doch auch stille Wasser können tief werden, und dieses hat die gefährliche Eigenschaft, es in kürzester Zeit zu tun. Denn im Normalfall führt die Wien ca. 200L Wasser pro Sekunde, aber innerhalb von zwei Stunden kann dieser Wert auf über 450.000L steigen. Aus diesem Grund bekam der Wienfluss nicht nur sein großes Bett, sondern auch sechs Rückhaltebecken – die Retentionsbecken Auhof, um die rasch an-schwellenden Hochwasserwellen aufzufangen. Zur Entlastung wurde 2003 zusätzlich der Wientalkanal errichtet, um Teile der Wassermassen sofort Richtung Donaukanal abzuleiten. Neuerdings darf die Natur in den Retentionsbecken auch ihre eigenen Wege gehen und stellt nun das größte Feuchtbiotop im Westen der Stadt dar. ERWÜNSCHTE EINWANDERER? Durch den Rückbau und die Wiedervernetzung der Retentionsbecken Auhof hat die heimische Tier- und Pflanzenwelt Teile ihres Lebensraums zurückerobert. Allerdings nicht nur diese, sondern auch Neobiota – Lebewesen, die vom Menschen in unser Ökosystem eingeschleppt worden sind. Die gefährlichste Pflanze für dieses Gebiet ist der japanische Staudenknöterich, eine Gartenpflanze. Er überwuchert alles und für unsere Schilfbestände ist er eine ernsthafte Bedrohung. Auf – und zum Schutz der heimischen Flora ausreißen! Dagegen ist von Seiten der Biologen nichts einzuwenden, auch die Stadt führt einen stetigen Kampf gegen den Knöterich. Nur muss wirklich die ganze Pflanze erwischt werden, denn jeder Teil kann wieder keimen. In anderen Gegenden hat der japanische Knöterich schon ganze Täler überwuchert. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Wasser, Wiese, Wände – entlang des Donaukanals der aktiven Straßenkunst begegnen.

Die U-Bahn gleitet von Station zu Station. Schläfrig von der Monotonie dieser Situation, blicke ich mit halbgeöffneten Augen aus dem Fenster. Wieder bremst die Bahn ab, um in die nächste Haltestelle einzufahren. An der Wand ein Graffito – groß und in grellen Farben ist hier zu lesen: »Wenn du Mercedes fahren willst, ruf dir ein Taxi!« Schlagartig bin ich hellwach und beschließe, anstatt auf einer Einkaufsstraße dem Konsum zu frönen, ein paar Stationen weiter zu fahren, um nach mehr Kunstwerken der Anarchisten Ausschau zu halten. In Spittelau angekommen bin ich schon wieder ganz Urb – unternehmungslustig und entdeckungsfreudig! Dieser Track wird jeden begeistern, der Straßenkunst liebt, denn hier gibt es die etwa 3km langen »Wiener Wände«, auf denen sich jeder legal verwirklichen darf. Und Meisterwerke sind garantiert dabei! Auch sonst fehlt es nicht an Abwechslung: Wasser, Wiesen, Parks, Kultur- und Freizeitzonen, Lokale sowie besondere Schmankerln moderner und historischer Baukunst. TRACKVERLAUF Am Platz zwischen dem U-Bahn-Aufgang und der Müllverbrennungsanlage Spittelau befindet sich der Ausgangspunkt dieses Tracks. Von hier aus geht's über die Fußgängerbrücke Spittelau in Richtung Brigittenau, allerdings überquert man diese nicht vollständig, sondern nimmt den Lift bei der Parkgarage am Pier 9 um das rechte Donaukanalufer (stadteinwärts gesehen) zu erreichen. Unten angekommen geht es nun den Uferweg in Flussrichtung entlang für etwa 3,50km. Während dieses Marsches werden die Friedensbrücke, der Siemens-Nixdorf-Steg, die Roßauer-, Augarten-, Salztor-, Marien- und die Schwedenbrücke unterquert. Bei der Urania angekommen, umrundet man diese, wandert kurz die Uraniastraße entlang und überquert dann die Aspernbrücke. Auf der anderen Seite gibt es wieder einen Abgang zum Donaukanal, diesen nehmen und jetzt in Gegenflussrichtung wieder zurück bis zur Fußgängerbrücke Spittelau. Nach ihrer Überquerung findet man sich am Ausgangspunkt des Tracks wieder. HISTORISCHES Der Donaukanal hat sich gemausert. Seit dem 2. Weltkrieg wurde das Gebiet stiefmütterlich vernachlässigt, doch 2007 hat die Stadt Wien die Revitalisierung in Angriff genommen. Zwischen Spittelau und der Urania entsteht momentan eine urbane Zone mit interessanten Lokalen, modernen Kulturangeboten und Freizeitmöglichkeiten. Summer Stage, Flex, Pier 9, Adria Wien, Central Garden, das Badeschiff oder die Strandbar Herrmann sind der Anfang dieser Planung. Weiter geht`s mit einem Gourmetmarkt, einem Wellness-Schiff und jede Menge Erholungszonen. Wem dieses »bunte Treiben« zu viel ist, der findet allerdings noch genügend Rückzugsmöglichkeiten in dieser Zone. Die Idee mit den Badeschiffen ist übrigens nicht neu, denn schon um 1900 gab es vier verankerte »Strombäder« im Donaukanal zum Schwimmen und Relaxen. BOTSCHAFTEN AN DER WAND Höhlenmalereien, ägyptische Grabstätten, biblische Bildzyklen in Kirchen, Inschriften, Markierungen und »Kritzeleien« an antiken Bauwerken, die bei Ausgrabungen zum Vorschein kamen – wie zum Beispiel Pompeji, dessen Flächen reich an witzigen Texten, Parolen und anzüglichen Zeichnungen sind – machen eines klar: Wände wurden schon immer als Kommunikationsform benutzt. Eines der bekanntesten »Zeichen an der Wand« ist wohl der Fisch, der zu Zeiten der Christenverfolgung als Identifikation diente. Auch die heutigen Graffiti sind Ausdrucksmittel und geben vieles über Gesellschaft, Umgangssprache und politische Ausrichtungen preis. Auf Spielplätzen, Toiletten, Wahlplakaten, Schultischen, Baumstämmen, Mistkübeln und natürlich auf den Wänden, übermitteln sie mehr oder weniger kunstvoll ihre Botschaften. Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Sich frei fühlen auf den riesigen Wiesen des Hagenbergs - Fernsicht inklusive!

Ein sonniger Sonntag – die Urbs beschließen, das ehemalige Skiparadies am Hagenberg zu erkunden und finden eine nette Route, die über saftige Wiesen mit herrlicher Aussicht führt. Die teilweise steilen Stellen und das wiederholende Eintauchen in kühlen Wald machen den Weg sehr abwechslungsreich. Richtig »urbig« finden wir auch, dass man vereinzelt recht guten Einblick in das Hanappi-Stadion hat, wo gerade ein reges Match im Gange ist. Das Grölen der Fans bei Torfall war auf jeden Fall nicht zu überhören. Im Winter wurde der Besuch des am Track liegenden Himmelhofs wiederholt und auf Rodeltauglichkeit überprüft – das Resümee – Gefälle und Länge reichen für spaßige Abfahrten. Vor allem mit dem Luftkissenschlitten, da dieser nicht so auf Pisten-Präparierung angewiesen ist und auch im Tiefschnee funktioniert. TRACKVERLAUF Etwa auf Höhe der Himmelhofgasse 84 mutiert diese zu einem kleinen Weg, der an der Tiergarten Mauer entlangführt. Oben angekommen trifft man auf die Markwardstiege, diese ganz hinauf bis zum Schranken, von dem zwei Wege wegführen. Hier den Linken nehmen, der parallel zum Carolaweg verläuft, bis der Weg bei einer Jausenbank endet (Anhaltspunkt: großer Abgang zum Carolaweg). Nun wird es einfacher. Die Himmelhofwiese hinauf, den kreuzenden Waldweg überqueren über die nächste Wiese, bis man am höchsten Punkt bei einer Baumgruppe angekommen ist. Von hier aus ist die Tiergartenmauer wieder sichtbar, neben der ein Weg verläuft, in den man links einbiegt. Nun immer den Pfad an der Mauer weiterfolgen bis zum Sankt Veiter Tor. Hier beginnt der Rückweg. Durch das Tor den Lainzer Tiergarten betreten, zuerst rechts halten, dann links den Weg zum Wiener Blick (Baderwiese) nehmen. Oben angekommen, stoßt man auf einen breiten Schotterweg, diesen nach rechts einbiegen und den Wegweisern bis zum Nikolaitor folgen. Unten angekommen den Tiergarten durchs Tor verlassen, dann Richtung U-Bahn oder die Himmelhofgasse hinauf, bis zum Startpunkt. HISTORISCHES Das Gebiet des Hagenbergs durchlebte eine turbulente Geschichte. Kelten, Awaren und Slaven ließen sich nieder, um zu Jagen oder Viehhaltung zu betreiben. Auch die Römer wussten um den Tierreichtum dieses Gebiets. Vor allem während der Türkenkriege war der Hagenberg ein rettender Rückzugsort für die Bevölkerung, die an den Himmelhofhängen regen Weinbau betrieben. Als er für die landwirtschaftliche Nutzung unattraktiv wurde, wandelte sich der Himmelhof zum Wintersportzentrum für das westliche Wien. Skipisten, Rodelhänge und eine Schanze, die 40-Meter-Sprünge erlaubte, zog an manchen Tagen bis zu 20.000 Besucher an. Ab Anfang der 70er Jahre begann die rege Verbauung und das übrig gebliebene Areal wurde zum Erholungsgebiet degradiert. Nur ein kleiner Kinderskilift erinnert noch an den »Skiberg in Wien«. DER SCHATZ AM KARFREITAGSECK In der Nähe des Adolfstors macht die Mauer des Lainzer Tiergartens einen schönen rechten Winkel (siehe Karte), in diesem Umkreis soll seit geraumer Zeit ein Schatz liegen, der von einem diebischen Bankier vergraben wurde. »Über hunderttausend Gulden ist er wert« erzählte sich der Volksmund und so mancher Glücksritter machte sich auf die Suche. Die Schatzgräber blieben allerdings allesamt erfolglos, wahrscheinlich, weil es bei dieser Sache auch einen gewaltigen Haken gibt, denn: »Nur wer reinen Herzens ist, dem wird sich der Schatz an einem Karfreitag offenbaren.« Übrigens: Falls man die Torschlusszeiten im Lainzer Tiergarten verpasst, eignet sich dieses Eck optimal, um nicht die Nacht dort verbringen zu müssen. Einen kleinen Baumstamm oder einen dicken Ast an die Mauer lehnen, drüberklettern und draußen bist du! Ein Track aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp Rund um die Wienerwaldsee-Promenade auf Rollen oder per pedes.