|

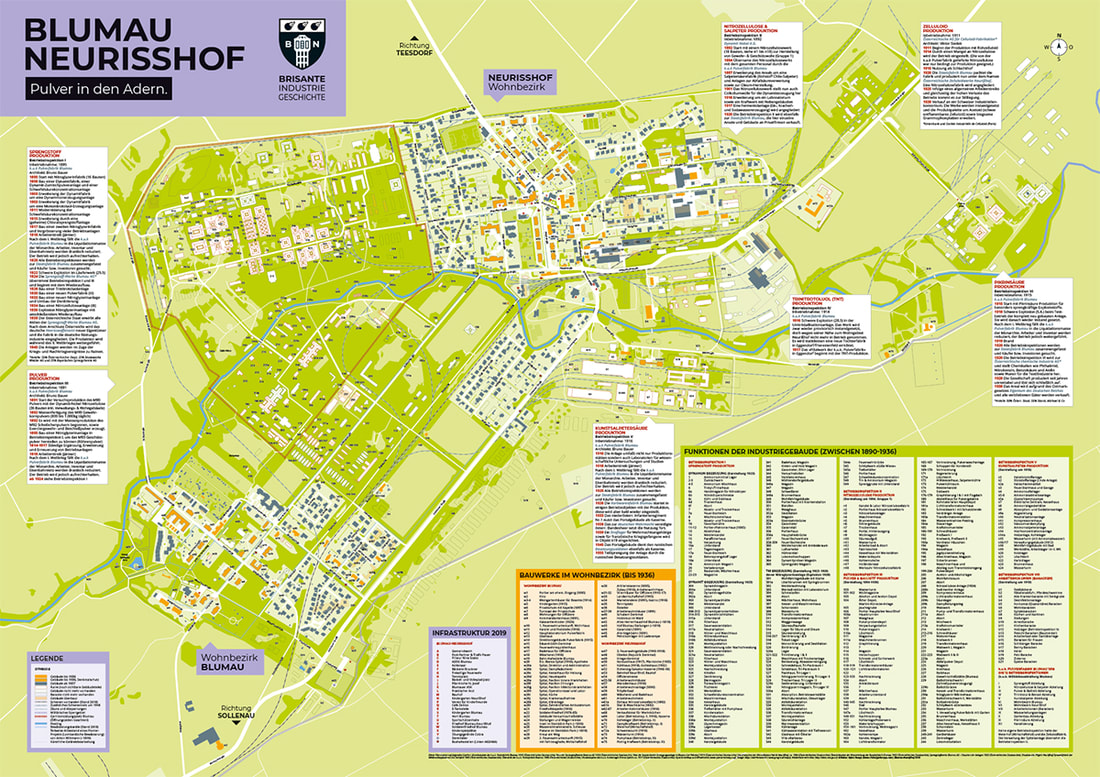

TRÈS CHIC – DER SCHLOSSPARK

START & ANREISE 2361 Laxenburg, Schlossplatz 1 Linien 200, 210 (ab Wien Hbf) › Laxenburg Franz-Joseph-Platz BESONDERHEITEN Bootfahren, Eislaufen, Burg- und Gartenbesichtigung, Laufstrecken __________________ Mit drei Parkeingängen, einer eindrucksvollen Teichlandschaft mit sieben Inseln, zwei Schlössern (Altes Schloss und Blauer Hof), zwei Tempelanlagen (Concordia- und Dianatempel), einem ausgeklügelten Kanalsystem und einer Ritterburg finden wir nur 16km von Wien entfernt ein Areal über 280ha Wald- und Wiesen- sowie 25ha Wasserflächen, die einzig der Erholung von Jung und Alt gewidmet sind. Eine Symbiose aus englischer und französischer Gartenarchitektur umgibt das 10km lange Wegesystem des größten historischen Landschaftsparks Österreichs, auf dem es sich nach Herzenslust spazieren gehen, laufen, nordic walken und sogar bootfahren lässt – eine auf den Wegen fahrende Panoramabahn und ein Kinderspielplatz inklusive. Das war nicht immer so. Die Geschichte des Ortes, damals noch Lachsendorf genannt, reicht weit bis ins 13. Jahrhundert zurück und hatte wohl zu Zeiten Maria Theresias ihren Höhepunkt. 1388 verlieh Albrecht III. einem Gebiet das Marktrecht, das mehr Auwald als Garten war und daher wunderbar zur Jagd genützt werden konnte. Später wurden Lustgärten sowie ein riesiges Gehege für exotische Tiergattungen errichtet, lange noch bevor der Zoo in Schönbrunn in Mode kam. Man verglich Laxenburg einst mit den burgundischen Wasserschlössern, plante eine Art niederländischen Ziergarten, betrieb die Falkenjagd und erfreute sich schon im 15. Jahrhundert eines ausgezeichneten Rufs. Das Schloss Laxenburg sei eines der schönsten Bauwerke Europas, so hallte es von weit her: »Eines der prächtigsten, das ich je auf meinen Reisen in aller Herren Länder gesehen habe«, so schrieb ein Edelmann aus dem fernen Kastilien, als er von seiner Weltreise zurückgekehrt war. Regelmäßige Aufenthalte des gesamten Hofstaates waren hier nicht nur zur Freizeitgestaltung üblich. Nein, im 17. Jahrhundert unter Leopold I. wurden in Laxenburg gerne politische Angelegenheiten beschlossen. Wenn Kaiser und Reichsfürsten beispielsweise Angriffe gegen Frankreich planten (Laxenburger Allianz 1682), fand man im »Schloss, in dem die Wände keine Ohren haben« einen wunderbar verschwiegenen Ort, um heikle Dinge zu besprechen. Wenn zur damaligen Zeit Wichtiges oder Geheimes verhandelt werden musste, entschied man oftmals, dies an einem Ort zu tun, der von Wassergeräuschen umgeben war. Vor allem damit Lauscher keine Möglichkeit hatten mitzuhören. Unter Maria Theresia als Bauherrin wurde viel um- und ausgebaut und innovativ, wie sie war, nennt man sie heute noch die erste Pendlerin ihrer Zeit. Durch eine schnurgerade Verbindungsstraße von Schönbrunn nach Laxenburg, die rasch errichtet werden musste, trat sie für Besprechungen gerne eine kaiserliche Pendlerreise an. Später fanden Audienzen auch in Laxenburg statt – diese wurden vornehmlich »en plein air« – an der frischen Luft – abgehalten. Ihr Lieblingsplatz dafür war das Grüne Lusthaus. Mitten im Schlosspark, als Museum auf einer künstlichen Insel im Parkteich, ließ Kaiser Franz II. zwischen 1801 und 1836 die märchenhafte Franzensburg erbauen. Bald nach Baubeginn richtete man eine Fähre ein, die das Festland noch heute mit der Insel verbindet. Von Anfang an hatte man die Ritterburg als Museum geplant, in dem Schätze der Habsburger untergebracht werden sollten. Planender Architekt war Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg, seines Zeichens Hofarchitekt und letztendlich Ehrenbürger der Stadt Wien, der nicht nur die baukünstlerische Leitung des Schlosses Schönbrunn übernahm, sondern auch eine Professur an der Architekturschule der Wiener Akademie innehatte. Bei einer Führung können die Räume der Franzensburg im Rahmen eines Museumsbesuches besichtigt werden. Auch wenn es einiges nicht mehr gibt, ist die Aura der alten Zeit ganz nah, wenn wir durch den Park mit seinen vielen wundersamen Oasen und überraschenden Aussichten spazieren. Von sogenannten »Aha- und Haha-Orten« ist hier auch die Kunde: Schiefe Bäume und gerade, da ein Kletterbaum, der sogar uns Erwachsene wieder Kind sein lässt oder dort eine der zahlreichen weißen Parkbänke, auf denen sitzend wir das freche Gezwitscher der munteren Genossen über uns in den Ohren haben. Sie erzählen von den Dingen, die nicht in Vergessenheit geraten sollen, von den wunderbaren Sinnlosigkeiten, da und dort von filigranen chinesischen Ornamenten, weil China damals groß in Mode war oder von der Gartenkunst, die sich stetig weiterentwickelte und die man als Zitat für den Geist einer ganzen Epoche anerkennen darf. Klar könnten wir Wege und Routen beschreiben, die asphaltierten oder die wilden, die querfeldein verlaufen. Wir könnten empfehlen, dem kessen Neptun und seinen hübschen Nymphen an der Kaskadenbrücke und unbedingt dem Ritter mit dem sexy Hüftschwung am Turnierplatz einen Besuch abzustatten, oder aber den versteinerten Löwen am ehemaligen Parkeingang die Mähne zu kraulen. Wir könnten sogar dazu motivieren, eine der drei Laufstrecken (Sisi: 7,7km, Franzl: 5,1km, Rudolf: 3,1km) durch den Park auszuprobieren. Vielleicht wollen wir aber lieber planlos im Kreis wandern, uns absichtlich verlaufen und plötzlich wiederfinden. Der Park hat Poesie – seine Wege sind wie Gedankenflüsse mit Weitblick im Visier. Öffnungszeiten: Täglich von 6:30 bis 19:30 (Eintrittsgebühr); Fähre zur Franzensburg: 10:00 bis 18:00 (kostenflichtig); __________________ Ein Platz aus dem Buch PARKS Autoren: Jine Knapp, Doris Rittberger Dynamit im Herzen – die vergessene Pulvermetropole ANREISE: 2602 Blumau-Neurißhof, NÖ ÖFFENTLICH Wien Meidling Bhf › Bad Vöslau Bhf oder Felixdorf Bhf, Dauer: 0:24 bzw. 0:34; R; fährt täglich Bad Vöslau › Neurißhof (A.-Rauch-Pl.), Dauer: 0:18; Bus 311; fährt Sa, So, Fei Felixdorf › Neurißhof (A.-Rauch-Pl.), Dauer: 0:12; Bus 326; fährt Mo-Fr ______________________ Würden wir uns auf Zeitreise begeben, befänden wir uns genau jetzt im Jahr 1917, während wir Niederösterreichs jüngste Gemeinde durch ein schmiedeeisernes Tor beträten und dabei den »Wohnrayon Blumau« und die prachtvollen Offiziers- und Beamtenwohnhäuser bewunderten, an Privatschule, Turnsaal, Spitalbauten, Labor, Dampfbad und Kasino vorbeischlenderten, um auf dem Gelände der Pulverherstellung zu landen. Damit handelte es sich um die erste Betriebsstätte der riesigen »k.u.k. Pulverfabrik«, die auch die erste staatliche Munitionsfabrik Österreichs war. Unser Weg führt uns weiter die Ballistitbrücke querend über die Piesting, dabei würden wir von weiteren Industriebauten, die der Sprengstoffproduktion, begrüßt. Wir wären neugierig und durchwanderten auch diese, dabei landeten wir im »Wohnrayon Neurißhof«, der mit einer gewaltigen Feuerwehr, einer mächtigen Kasernenanlage und einer außergewöhnlichen Kirche glänzte, die eigentlich ein Konsumgebäude hätte werden sollen. Der Anblick von rauchenden Schloten nimmt hier in Neurißhof auf unserer Reise durch die Vergangenheit kein Ende, denn auf vier weiteren Betriebsstätten der »k.u.k. Pulverfabrik« stößt der Zeitreisende noch: auf die Nitrozellulose-Abteilung, die TNT-Herstellung, die Pikrinsäure- sowie die Kunstsalpeter-Produktion. Um die 30.000 Beschäftigte schufteten 1917 hier in der »k.u.k. Pulverfabrik«. Die ArbeiterInnen waren größtenteils in Holzbaracken rund um das Gelände angesiedelt und einem hohen Risiko ausgesetzt, denn schwere Explosionen waren an der Tagesordnung. Das Aus kam mit dem Zusammenbruch der Monarchie: Das riesige Unternehmen zerfiel schlagartig und Versuche, die Fabriken für nichtmilitärische Erzeugnisse zu nutzen, scheiterten kläglich. Im Ⅱ. Weltkrieg wurden zwar einige Produktionsstätten wieder in Betrieb genommen, jedoch der größte Teil der Gebäude verweilte weiter im Dornröschenschlaf. 1945 wurde das Gelände von den Besatzungsmächten beschlagnahmt, das gesamte Inventar abtransportiert und gesprengt, was es noch zu sprengen gab. Seither zeugen über 100 Ruinen und Fundamente vom einstigen Umfang der »k.u.k. Pulverfabrik«. Zur Dokumentation des Jetztstandes hat Jine Knapp eine Karte gezeichnet, die unten zum Download bereitsteht. Interessierte können damit gezielt die Bauwerke wie z.B. das erhaltene Portalgebäude der Kunstsalpeterfabrik und die unzähligen Ruinen erkunden – wo dies eben erlaubt ist. Durch den größten »Lost Place« Österreichs Die Tour führt uns vom Ortsteil Neurißhof nach Blumau. Unterwegs begegnen uns die ab 1890 erbauten Gebäude bzw. Ruinen: Feuerwehrstraße › Kasernenstraße › rechts in Hauptallee (entlang dieser sind Ruinen der Pulvererzeugung zu sehen) › auf Hauptallee weiter durch Blumau › vor Kapelle rechts › nach Kindergarten rechts › Herrenhausweg › Gleiswiesenstraße › vor der Kurve geradeaus in Feldweg › Garnisonsübungsplatz Blumau* › nach 500m links › Piestingbrücke überqueren › geradeaus bis zu einem offenen Platz mit mehrern Ruinen (Sprengstofferzeugung) › rechts auf Weg in den Wald (entlang alter Depots) › nach 500m rechts halten und zurück nach Neurißhof. 4,5km (2h) | RW | 60hm | einfach Start: Anton-Rauch-Platz (Gemeindeamt) *Öffnungszeiten und Schilder des Garnisonsübungsplatz Blumau beachten: Meist Sa, So und feiertags zugänglich. Eine Begehung ist nur auf gekennzeichneten Strecken erlaubt. ______________________ Umgebungstipps Soldatenfriedhof Blumau: Eindrucksvolles Denk- bzw. Mahnmal für die gefallenen Soldaten beider Weltkriege. Friedhofsweg, 2602 Blumau-Neurißhof Schlossruine Pottendorf: Lost Place in außergewöhnlichem Ambiente und exzellente Fotokulisse, die Kapelle darf betreten werden! Bioselfstore: Biosupermarkt mit regionalen Produkten, der 24/7 offen hat – betretbar mit Bankomat- oder Kreditkarte. Raiffeisenplatz 1, 2523 Tattendorf Weinort Tattendorf: Sooo viele gute Heurigenlokale ______________________ Eine Tour aus dem Buch ENDLICH WOCHENENDE 2 Autoren: Jine Knapp, Doris Rittberger

Download Plan A1 der k.u.k. Pulverfabrik Blumau Neurißhof:

Nur für private Nutzung! Ansonsten Anfrage unter: office@rittbergerknapp.com Mitten im Herzen des Nationalparks Thayatal

ANREISE 2082 Hardegg, Österreich ÖFFENTLICH Wien Praterstern > Retz Bahnhof, Dauer: 1:10; fährt täglich Retz Bahnhof > Merkersdorf/Hardegg Ortsmitte, Dauer: 0:15 (Bus 875/876); fährt täglich ______________________ 100 Einwohner und schon eine Stadt. Die kleinste Österreichs: Hardegg ist eingebettet in einem tiefen Tal der Thaya inmitten stiller Wälder und umgeben von bizarren Felsformationen. Seit Anfang unseres Jahrhunderts wird dieses Areal »Nationalpark Thayatal« genannt. Der Park garantiert gemeinsam mit dem angrenzenden tschechischen Teil (Národní park Podyjí) den Schutz der artenreichen Landschaft. Kaum anderswo gibt es auf engstem Raum eine vergleichbare Vielfalt an Geschöpfen, wie hier an der Thaya. Und natürlich lässt es sich in einem Nationalpark gut wandern sowie alte Bauwerke erkunden, wie beispielsweise die Burg Hardegg, das Schloss Ruegers und die Ruine Kaja. Die Spuren des Nachtwächters Auf dem erlebnisreichen Spaziergang durch die Geschichte Hardeggs wurden für groß und klein eine Reihe an originellen Wegstationen (das Zollhaus, die sagenhafte Schwarze Frau, der mythische Wasser-Nock, geheimer Kater-Schleichweg) eingerichtet. Den Schlüssel und das »Brevier des Nachtwächters« gibt es in den Gasthöfen Hammerschmiede und Thayabrücke. Traditionell schön Der gut markierte »Thayatalweg« führt entlang des gleichnamigen Flusses zum Umlaufberg, einem der bizarrsten Formationen der Landschaft. Am »Überstieg« genießt man überdies einen atemberaubenden Ausblick auf die Mäander der Thaya. Auf jeden Fall muss für gutes Schuhwerk und Trittsicherheit gesorgt sein, denn die Tour weist einige steile Abschnitte auf. Den Umlaufberg selbst, kann man entweder sportlich am »Überstieg« auf einer relativ steilen Strecke überqueren oder gemütlich auf einer 3,5km längeren Route einfach umrunden. Beide Wege führen an deren Ende wieder zusammen. Kurz danach durchwandern wir noch den wildromantischen Kajabachgraben und entscheiden uns dann entweder über die Brücke zu gehen, um auf den Kajaparkplatz zu gelangen oder gehen auf der Forststraße weiter geradeaus. Genau hier befinden wir uns schon auf dem »Kajaweg« (+1km) – einem lohnenswerten Abstecher – der auf die beeindruckende Ruine Kaja führt und uns in Merkersdorf ausspuckt. Die Hartgesottenen können die ca. 4km (1h) entlang der öffentlichen Straße zu Fuß retour nach Hardegg gehen. Alle anderen nehmen den Bus, der allerdings nur sehr sporadisch fährt. 6km (2h) oder 9,5km (3½h), eventuell 4km Rückweg, Start: Grenzbrücke Hardegg Der geheimnisvolle Einsiedler Den Namen verdankt die Tour einer Sage, die von einem Eremiten erzählt, der zur Zeit der Kreuzzüge in etwa fünf Metern Höhe eine Felshöhle bewohnte und den Hardeggern zu einer Silbermine verhalf. Wir starten dafür erneut an der Grenzbrücke in Hardegg, gehen ein Stückchen den »Thayatalweg« hinauf (Gabrielensteig), treffen hier auf den Wegweiser »Einsiedlerweg« und folgen diesem. Auf dem bezaubernden Rundwanderweg passieren wir unter anderem das Nationalparkhaus Thayatal. Hier kann man nicht nur einkehren, sondern sich auch die Ausstellung »Natur-Geschichten« ansehen oder freche Wildkatzen in ihrem Gehege beobachten. 5km (2h), Start: Grenzbrücke Hardegg ______________________ Umgebungstipps Nationalparkhaus Thayatal: Mit Wildkatzengehege, Naturforscherwerkstätte, Waldviertler Bauern- und Kräutergarten, Abenteuerspielplatz sowie Startpunkt von zwei Themenwegen: Hennerweg und Wildkatzenwanderweg; Radverleih Burg Hardegg: Hotspots: Rittersaal, Winterküche, Aussicht über Hardegg, Burgkapelle, Ausgrabungsstätte, Kristeks Glyptothek, Verlies & Rüstkammer, Kaiser Maximilian von Mexiko Museum; Schloss Ruegers: Führungen durch das prunkvolle Barockschloss Riegersburg. www.schlossruegers.at Hotel Landgut Althof, VinoSPA: Wellness auf über 1.000m² __________________ Eine Tour aus dem Buch ENDLICH WOCHENENDE 2 Autoren: Jine Knapp, Doris Rittberger Kultur- und Naturjuwel an der Mährischen Adria

ANREISE 671 03 Vranov nad Dyjí, Tschechien ÖFFENTLICH Wien Praterstern Bhf > Znojmo Bhf; Dauer: 1:32; fährt täglich Znojmo Bhf > Vranov nad Dyjí; Dauer: 0:30 (Bus 816); fährt täglich ______________________ Stolz, auf einem mächtigen Felsen über der Thaya thront Schloss Frain (Zámek Vranov nad Dyjí), das niemand geringerer als der Schöpfer der Wiener Karlskirche, nämlich der Architekt und herausragende Geist seiner Zeit, Johann Bernhard Fischer von Erlach, erschaffen hat. Anstelle einer gotischen Burg, die 1665 einem Brand zum Opfer gefallen war, gestaltete Fischer von Erlach an deren Stelle das mächtige Barockschloss, in dem auch der Kaiser Karl VI ein- und auszugehen pflegte. Tipp: Eine Besichtigung oder der Besuch von Ausstellungen im Sommer, in denen traditionelles Kunsthandwerk bis hin zu modernen Plastiken gezeigt wird. Über einen Pfad, der im Zentrum des Ortes Vranov nad Dyjí (dt. Frain an der Thaya) beginnt, gelangt man zur Burg hinauf. Von hier aus genießen wir eine grandiose Aussicht auf den Ort und die umliegende Landschaft. Eiskaltes Naturjuwel Als einzigartiges Naturwunder gilt der Ort »Ledové sluje« (Eisleiten), in dem man im Hochsommer während der Durchwanderung des geheimnisvollen Labyrinths aus Felsen, Grotten und zweier Höhlen durchaus auf eine Eisschicht stoßen kann. Die beiden Höhlen sind allerdings nur mit einem Führer zu besichtigen, dennoch ist der »Stichweg« schon ein Erlebnis für sich. Bei passendem Wetter genießen wir beim »Obelisken« den wohl aufregendsten Ausblick hinunter ins Thayatal. Ausgangspunkt, um das Naturjuwel »Ledové sluje« zu erreichen, ist die »Touristeninformation« in Vranov. Hier gehen wir nach rechts, bleiben bis zur Abzweigung, die bergwärts führt, immer am linken Thayaufer. Unsere Strecke liegt auf dem Rundwanderweg »Vranov-Hardegg« (rote Markierung, D) und Ledové sluje ist nach etwa 1½h Gehzeit zu erreichen. Wegen der streckenweise steilen Abschnitte sind für diese Tour unbedingt Bergschuhe nötig. Allen, die richtig weit gehen wollen, empfehlen wir, da Ledové sluje schon am Rundweg »Vranov-Hardegg« (D) liegt, die gesamte Strecke in Angriff zu nehmen. Die ist zwar 23km lang und herausfordernd, jedoch abwechslungsreich und lohnenswert. Den Plan dazu, sowie eine ausführliche Beschreibung der Tour durch den schönen »Nationalpark Thayatal-Podyjí« gibt es gratis in der örtlichen Touristeninformation. Wichtig: Reisepass mitnehmen! Ledové sluje: 5,2km (2h), Rundweg: 23km (9h), Start: Infozentrum Vranov, Náměstí 47 An der Mährischen Adria Vranov gilt unter den Landsleuten als ein beliebter Urlaubsort, der in den Sommerferien an das ausgelassene Treiben italienischer Orte wie Lignano, Bibione oder Jesolo erinnert. Der 762,5 Hektar große Stausee mit für die Region überdurchschnittlich warmem Wasser und abschnittsweise Sandstrand, lädt zum Baden, Surfen und Angeln ein. Per Boot kann auch die Talsperre besichtigt werden. Vom Vranover Zentrum zur mächtigen Staumauer sind es per pedes etwa 2km. Ist dieses Betonmonument erst einmal überquert, kann man vorbei an Restaurants und regem Strandleben entlang des Ufers einen ausgedehnten Spaziergang unternehmen. Spaziergang, Start: Vranov Zentrum ______________________ Umgebungstipps Nový Hrádek: Die Ruine liegt ebenfalls am Steilufer der Thaya und bietet einen zauberhaften Einblick ins Tal. Von Vranov führt ein 17km langer Radweg direkt zur Ruine Neuhäusel (Nový Hrádek). Půjčovna elektrolodí Hráz: Verleih für schnittige Elektroboote, direkt an der kleinen »Golden Gate Bridge« kurz nach der Staumauer Vranov gelegen. Radfahren in Vranov: Im Bereich des Nationalparks gibt es drei (mit weißer Blume auf grünem Grund) markierte Touren: 40, 32 und 13 Kilometer. Die meisten Unterkünfte verleihen Fahrräder und mittlerweile auch E-Bikes. Infos und Pläne vor Ort: Turistické informační centrum, Náměstí 47, Vranov nad Dyjí ______________________ Eine Tour aus dem Buch ENDLICH WOCHENENDE Autoren: Jine Knapp, Doris Rittberger

Die hitzegeplagten Füsse in Wiens Gewässern abkühlen und verwöhnen!

Heiß kann's werden in der City. Wenn der Asphalt zu glühen droht und sich kein Lüftchen mehr regt, dann ist es auch für die Urbs an der Zeit, die Beine – anstatt in Gehmodus – in Schwimmstellung zu bringen. Für eine Binnenstadt hat Wien – dank der Donau – Bademöglichkeiten, wie sie kaum in einer anderen Metropole zu finden sind. Von Greifenstein und Kritzendorf über die Strandbäder der Alte Donau sowie Donauinsel bis in den Nationalpark Donauauen ziehen sich die Einstiegsstellen ins kühle Nass. Die beträchtliche Zahl an öffentlichen Schwimmbädern wäre ebenfalls eine Alternative – sofern keine Tendenz zu Platzangst besteht – um der Hitze zu entfliehen. Doch diesmal gelüstet uns nach einem stehenden Gewässer. 1. BADETEICH SÜSSENBRUNN Klares und erfrischendes Wasser ist diesem Teich eigen, der aus einer der vielen Schottergrabungen in diesem Grätzel entstanden ist. Lagerwiesen und Schattenspender umsäumen das Seeufer genauso wie auch ein naturbelassener Vegetationsbereich an dessen Südseite. Etwas östlich des Badeteichs liegt übrigens ein weiterer – etwas größerer See – der zum Angeln gepachtet ist, auf dem aber auch gesurft wird. Leider werden die Teiche durch eine geplante Wohnanlage bedroht. Dadurch würde nur noch ein kleiner Einstiegsbereich der Öffentlichkeit zugänglich sein. Hunde sind am Süssenbrunner Teich übrigens offiziell willkommen. 2. DECHANT-, PANOZZALACKE UND DONAU-ODER-KANAL Die Dechantlacke liegt inmitten des Auwalds der Lobau und hat eher schon die Dimensionen eines Sees. Daher ist die Wasserqualität auch den ganzen Sommer über richtig gut und erfrischend. Badekleidung ist nicht unbedingt von Nöten, denn die meisten Schwimmer frönen hier der Freikörperkultur. Eine Menge Schatten spendender Bäume sowie eine sonnenbeschienene Liegewiese mit einem sanften Wassereinstieg hat die Lacke zu bieten. Einziges Manko: An sehr schwülen Nachmittagen können die Gelsen lästig werden! Die Schwester der Dechantlacke ist die Panozzalacke, ebenfalls in der Lobau gelegen. Dennoch ist ihr Charakter ein völlig anderer. Der Auwald umrundet nicht mehr den ganzen See und das Wasser ist wesentlich seichter. So kann die Lacke im Hochsommer recht warm werden. Dafür liegt eine riesige Spiel- und Liegewiese an ihrem Ufer und »am Knusperhäuschen« können Erfrischungen sowie kleine Imbisse erworben werden. Auch die leidigen Gelsen zeigen sich wesentlich weniger an dieser Lacke. Ein weiterer, freigegebener Badebereich des Nationalparks ist der Donau-Oder-Kanal – einladend mag der Name zwar nicht klingen, aber Baden kann man an Abschnitt 2 (DOK2) hervorragend. Der Einstieg – an einer naturbelassenen Liegewiese legend – befindet sich an der Nordseite (Nähe Groß-Enzersdorf). Der Kanal – insgesamt in vier Abschnitte geteilt – ist ein ausgesprochen ruhiges Platzerl und überzeugt durch seine Wasserqualität. Allerdings musst du einen ca. 5km langen Fußmarsch einplanen, um ihn zu erreichen (Wegbeschreibung siehe unten). 3. WIENERBERGTEICH Freilich – mit einem Gebirgssee ist er nicht verwandt – der Wienerbergteich. Wie denn auch, war er lange Zeit eine Abbaustätte für Lehm. Daher hat auch sein Wasser die fahle Farbe. Die Qualität dieses, ist aber laut Auskunft der Stadt Wien keineswegs bedenklich, auch nicht wenn der Wasserstand aufgrund aufeinander folgender Hitzetage sinkt. Einstiegsstellen ins Nass sowie Liegewiesen und Bankerl gibt es um den ganzen Teich verteilt. Der Wienerberg ist übrigens Landschaftsschutzgebiet, also nicht erschrecken, wenn beim Baden mal eine Sumpfschildkröte vorbeischwimmt. BADETRENDS AB 1900 Abgesehen von mittelalterlichen Badehäusern zog der Wiener bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts die trockene Sauberkeit dem »Plantschen« vor. Ein Umdenken begann erst, als Seuchen und Epidemien die Großstädte heimsuchten. Damals entstanden für das gemeine Volk die »Tröpferl- bäder« – meist Duschanlagen, bei denen es oft zu Engpässen der Wasserversorgung kam, sodass es nicht mehr floss, sondern nur noch »tröpfelte«. Bis zum 1. Weltkrieg entstanden 19 dieser Bäder. Im »Roten Wien« wurde der Ausbau fortgesetzt, bis in den 60er Jahren das Interesse an den Einrichtungen – durch Einkehr des Badezimmers in die Haushalte – zurückging. Erst die Transformation der Bäder von Hygiene- zu Freizeitoasen füllte diese erneut. Baden in Naturgewässern entwickelte sich ebenfalls um 1900, davor galt dies als ungesund. TEXTILLOSES BADEN Vorreiter Florian Berndl – der 1900 das Gänsehäufel pachtete – scheiterte mit seiner »Idee vom naturnahen Baden« genauso, wie andere Freidenker der Monarchie. Die erste Genehmigung erhielt 1927 der »Bund freier Menschen«, dem die sozialistische Stadtverwaltung ein Gelände in der Lobau zu Verfügung stellte. Dieser in »Sport- und Geselligkeitsverein« umbenannte Bund konnte auch den Nationalsozialismus überstehen, denn diese hatten nichts gegen die Freikörperkultur. In der 2. Republik traten wieder verschärfte Gesetze in Kraft, die »Nacktbader« in ihre Schranken wies. Erst 1968 konnten diese endgültig gebrochen werden. Nun wäre nur noch ein Problem zu lösen und das liegt im kollektiven Hirn vergraben: Denn gerne gesehen wird ein »Nackter« nur, wenn er schlank, jung und goldbraun gebrannt ist, oder?! INFOS ZUM THEMA Zu den Badeplätzen der Lobau Donau-Oder-Kanal II: 1220 Wien, Lobau (92B > Station Lobgrundstraße). Die Lobgrundstraße bis zu ihrem Ende wandern (zwischen OMV-Lager hindurch), danach links in die breite Allee am Ölhafen nehmen und kurz darauf dem Wegweiser (links) in Richtung Groß-Enzersdorf folgen (5km). Dechantlacke: 1220 Wien, Lobau (92B > Station Roter Hiasl/Raffineriestraße). Vom Biberhaufenweg nach rechts in den Dechantweg biegen, am Nationalparkhaus vorbeiwandern und weiter geradeaus spazieren, bis nach kurzer Zeit die Dechantlacke (links) sichtbar wird (1km). Panozzalacke: 1220 Wien, Lobau (92B > Station Lobgrundstraße). Von der Lobgrundstraße nach ein paar Metern links in den Pfad einbiegen, der dich zu einem Parkplatz bringt. Diesen überqueren und dem Wegweiser in Richtung Panozzalacke/Napoleons Hauptquartier folgen (800m). Weitere Naturbadeplätze ohne Eintritt Badeteich Hirschstetten: 1220 Wien, Ziegelhofstraße 64 (26 > Station Ziegelhofstraße) Badeplatz Kaiserwasser: 1220 Wien, Weissauweg/Kaiserwiese (U1 > Station Kaisermühlen-VIC) Donauinsel/Neue Donau: 1210 Wien bis 1220 Wien, gesamter Verlauf (U1, U2, U6) Dragonerhäufel: 1210 Wien, Romaplatz über Birnersteig (33A > Station Morelligasse) Unteres Mühlwasser: 1220 Wien, Kanalbrücke/Maschanzkagrund (93A, 96A > Station Kanalstraße) Badeteich Süssenbrunn: 1220 Wien, Wagramer Straße 269 (25A > Badeteich Süssenbrunn) Wienerbergteich: 1100 Wien, Triester Straße 91 oder Otto-Probst-Straße (67 > Otto-Probst-Straße) Strombad Kritzendorf: 3420 Kritzendorf, Badgasse (S40 > Station Kritzendorf) Strandbad Greifenstein: 3422 Greifenstein, Am Damm (S40 > Station Greifenstein) Ein Point aus dem Buch WIEN GEHT Autorin: Jine Knapp PLAN WildUrb_Badeplätze auf einer größeren Karte anzeigen |

|||||||